"يا لها من جلساتٍ حميمة تلك التي كانت تعقدها النساء الشعبيات في حمام البلد، فتلغى المسافة بينهن، حين يشتركن في الطعام والرقص والهمّ، والحزن والآلام، والأهازيج الشجية التي تنضح بعبير المقاومة الباسلة، وتمجيد البطولة والتضحية، فتزرع في النفس بذور الأمل والإرادة القوية؛ حين تدّوي أصوات النساء في فراغ الحمام الكبير: "أمّه يا أمّه، يخليه لأمّه.. فتحي بالحطّة راجع لأمّه.. مرّوا عليَّ وأنا بتحنّا.. بدّلوا الحنّا بدّمه وبهمّه.. صرت أنادي الليل والغربة والناس وأحسب الأيام، وأحلم بضمه".

هذا ما كتبته الروائية سحر خليفة في إحدى رواياتها؛ لترصد واحدًا من عشرات المشاهد التي عاشتها الأم الفلسطينية. تُرى بأي الوجوه ظهرت الأمهات في الرواية الفلسطينية؟ وإلى أي حدٍ عكست الأعمال الأدبية الواقع الأليم الذي عايشنه؟ في حقيقة الأمر إن الرواية شهدت حضورًا مميزًا للمرأة التقليدية التي لم تكن مدانة في معظم الأحيان، ذلك لأنها تجسّدت -غالبًا- في صورة الأم- المثال، التي "تحاط بهالة من التقدير تبلغ حدّ التقديس أحيانًا".

| المرأة في الرواية الفلسطينية

ذلك ما أكدّته دراسة عنوانها "المرأة في الرواية الفلسطينية "1965-1985"؛ أعدها الباحث حسان رشاد الشامي؛ متناولًا 18 رواية لثمانية روائيين. وقف فيها على صورة المرأة الفلسطينية، وإبراز مكانتها ودورها إلى جانب الرجل؛ تشاركه رحلة الكفاح، وتؤازره في معركة الصمود والتحرير. وبعد اطلاع "بنفسج" على فحوى الدراسة فقد تبيّن أن هؤلاء الأدباء تناولوا شتى العلاقات بين المرأة والرجل، ووقفوا في معظم أعمالهم على صور إيجابية كثيرة لعلاقات سليمة ومعافاة، وصور سلبية قليلة لعلاقات مريضة مأزومة.

وأفردت الدراسة مساحة لا بأس بها فيما يتعلق بالأم على صعد مختلفة؛ وكما يورد الشامي: "لما كان الواقع اليومي في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما مجتمع الأرض المحتلة يتسم بالمعاناة الشديدة والضغوط الحياتية بمختلف أنواعها، كان لا بدّ أن ينعكس هذا الواقع المؤلم على الأسرة الفلسطينية وعصبها الأساسي "الأم"، فأي أثرٍ تركته الأم في علاقتها بأبنائها؟

ومن المثير للانتباه ملاحظة الباحث التي تكمن في أن الرواية الفلسطينية أتاحت حضورًا مكثفًا للمرأة الأم، في مقابل انحسار ملحوظ لدور الرجل- الأب في الأسرة. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المرأة "الأم" تُشكّل قيمةً اجتماعية ونفسية وأخلاقية؛ نظرًا لما تنطويه من قدرة غير محدودة على العطاء والتفاني، إلى جانب كونها رمزًا للوطن والأرض والخصب، ولها اليد الطولى في تدبير أمور المنزل، وتربية الأطفال وتنشئتهم، وتوجيههم وتعليمهم، وتزويجهم.

| تعليم الأبناء أولًا

رواية "العشاق" لرشاد أبي شاور هي أولى النماذج التي تلقي الدراسة الضوء عليها، ففيها تتجلى أم فلسطينية مكافحة بعنفوانها وكبريائها، وبقوة إرادتها، وعظمة إيمانها بالمستقبل، وطول صبرها. فلم يربكها غياب زوجها الذي قتله حراس الحدود الأردنية، وهو يعبر ليقوم بعمليات فدائية داخل الأرض المحتلة.

خلاصة قصة المرأة أنها ضحّت بذهبها، ليشتري زوجها ذخيرة، ولكنه استشهد. فعانت بعد مقتله ظروفاً بالغة القسوة، بعد الهجرة الأولى عام 1948، من الخليل إلى أريحا؛ إذ يتذكر ابنها محمود تلك الأيام السوداء، وأمّه التي صمدت: "لقد عشنا على التمر والخبز الأسود؛ خبز الشعير، وخبز الذرة، ونادراً خبز القمح. تلك الأيام السوداء أرهقنا بعدك (بعد والده)، لكنها صمدت تلك المرأة الشجاعة، أمنّا.. أيام التمر. أيام البطانيات السوداء الخشنة، نصنع منها اللباس والأكفان والغطاء والفراش. أيام العيش على الخبيزة والأعشاب البرية. نسابق الحيوانات على اقتلاعها. ها نحن نعيش، راحت أيام التمر؛ ولكن الذكريات السوداء، وهدير الطائرات والملابس الملطخة بالدم، والبيوت المهدمة لن تتلاشى".

إنها "أم محمود" الطيبة الوديعة، التي ترك لها زوجها الراحل صغيرين؛ بلا مال ولا بيت ولا أمان. وقفت على قدمين ثابتتين، وتمكنت من تربية ولديها بشرف وكرامة، وحرصت على تعليمهما، فأصبح ابنها البكر معلماً في مدارس وكالة الغوث، فيما أوجعها أن ابنها الثاني (محمد) لم يتم دراسته، بسبب انصرافه إلى الغناء.

ويشير الباحث إلى نقطة بالغة الأهمية؛ ذلك أن الروائي الفلسطيني حرص على أن يقدم الأم الفلسطينية، في إطار إنساني وفني بديع ومميزّ، فقدّمها إنسانة مكافحة، متفائلة بالمستقبل، محبّة للحياة وللأرض والعمل؛ فلم تستسلم للواقع المزري الذي فرضه عليها الاحتلال من جهة، وفقد الزوج من جهة ثانية، بل عملت وكافحت، بكل ما أوتيت من قدرة على مغالبة الشدائد، والصمود أمام جبروت الاحتلال للضفة والقطاع عام 1967، وما جرّه من ويلات كي تؤّمن لأولادها ولنفسها الحياة الحرة الكريمة.

وفي الرواية نفسها أنموذج رائع آخر يتمثل في "أم حسن" التي تصرّ على الهدف نفسه، فهي تكد وتعرق في سبيل أبنائها؛ تعمل في صنع الآجر من الطين والتبن، فتبني بيتها، وتعلم ولديها. يتحدث محمود لصديقه عن أم حسن بقوله: "أتدري.. مرة راقبتها عن بعد وهي تعمل، نصبت جذعها وسط جبلة الطين، بدت مثل زيتونة جبلية صغيرة، ولكنها قوية. هذه المرأة - هكذا قلت لنفسي يومها- لا تصنع الطوب من أجل الربح، إنها تستمتع بخلق هذا الطوب وبأن الناس يبنون بيوتاً، من عرقها وجهدها".

هذه المرأة - هكذا قلت لنفسي يومها- لا تصنع الطوب من أجل الربح، إنها تستمتع بخلق هذا الطوب وبأن الناس يبنون بيوتاً، من عرقها وجهدها".

وفي الهدف نفسه تلتقي مع السابقتين أم أمير في "الصورة الأخيرة في الألبوم" لسميح القاسم (1980)، فهي امرأة طيبة بسيطة، تعاني مشاق الحياة، ولا سيما بعد وفاة زوجها الذي صودرت أرضه الخصبة، فعملَ في البناء وهو غريب عن هذه المهنة، فسقط عن السقالة من الطابق الرابع، فشطرته أرجوحة أطفال في الدور الأرضي إلى نصفين، لكنها وجدت عزاءها بأولادها، وبذلت ما في وسعها لتعليم "أمير" و"علي" وإبقاء البيت مفتوحاً، بإسهام ولديها الكبيرين.

استطاعت أن تجمع شمل الأخوة، وتوحد كلمتهم، وتزرع المحبة والإخلاص فيما بينهم. وتحاول قدر المستطاع التخفيف من آلام أمير، هو الذي يعاني من البطالة على الرغم من حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية؛ فإذا به يضطر للبحث عن عمل داخل الكيان الصهيوني، لكي يؤمن به لقمة العيش. تقول: "لا يهمك يا روحي، سافر والله معك؛ إذا وجدت عملاً، كان به، وإن لم تجده طعام واحد يكفي اثنين، وإن لم يسعك البيت وسعتك القلوب، نحن كلنا قدامك، أخوتك يعملون، والصغير ناجح في المدرسة والحمد لله، ليس ضرورياً أن تشتغل؛ أبوك الله يرحمه سيفرح في ترابه حين يعلم أن بيته مفتوح، وأنك تستقبل الناس في مضافته، لا تحزن يمّه. يا حبيبي".

| مرح الحنونات

ولم يقف اهتمام الأمهات بالأبناء في الرواية الفلسطينية، عند حدود تعليمهم وحسب، بل حاولن تزويجهم أيضاً، لأن ذلك يمنحهن الشعور بالراحة والاطمئنان على مستقبل الأبناء. ويعرض أبو شاور موقفاً لأم زياد من زواج ابنها في "البكاء على صدر الحبيب"، فهي تلح على ابنها بالزواج، لتراه مستقراً في حياته: "آه يا يما، متى أراك عريساً وأراها بجوارك فتاة حلوة مثل القمر. متى أرى لك أطفالاً يا ولدي، يا حبّة عيني، ليس لي غيرك، حملتك وهربت بك من عيون الناس، شقيت، وانتظرت كل هذا العمر كي أسعدك، أريد أن أغمض عيني، وأن أرى لك بيتاً وزوجة وأطفالاً، ألا تعجبك ولا بنت في كل المخيم؟ أم أنك تخفي أسرارك عن أمّك العجوز".

ورواية "العشاق" هي من أبرع الروايات الفلسطينية تصويراً لعلاقة الأمهات بالأبناء، علاقة قامت على الحب والاحترام والتفاني، في جو يسوده الاضطهاد والحرب والدماء؛ حسب رأي الباحث. ومع ذلك، لم تكن هذه العلاقة الحميمة لتتأثر سلباً بما يحيطها من معاناة وظلم ونفي وتشرد؛ فكثيراً ما نرى الأمهات يمازحن أبناءهن وأصدقاءهم. ونرى الأبناء يمزحون مع أمهاتهم؛ فهذا محمود يمزح مع أمه يوم خرج من المعتقل فيناديها، كما كان يفعل دائماً:

-أم محمود، تعالي، ماذا تفعلين أيتها العجوز.

-أنا عجوز يا ولد، أي والله لو شئت لتزوجت قبل بنات اليوم.

"أم محمود" نفسها تمزح مع ابنها الأصغر "محمد" فتقول له: آه يا محمد يا هامل.

ينتهرها بود: "أمسكي هذا العود يا عجوز"؛ وإذا اقترب منها، أمسكت العود بيسراها وأهوت بيمناها على رقبته.

إن هذا المرح كان بمنزلة "السر الروحي، أو السلاح الذي يحمي الحياة الفلسطينية من الاندثار تحت وطأة الهم واليأس"؛ حسب تعقيب الباحث.

| أمومة تشمل الوطن

ولا تقف علاقة الأمهات بالأبناء عند هذا الحد؛ فالألم الفلسطينية القروية الكادحة- كما قدمها الروائي الفلسطيني- ليست كسائر الأمهات. أمومتها تشمل شباب الوطن الواعدين؛ فهي تعطيهم الحب والحنان والعطف والرعاية والحماية، وتحظى منهم بالاحترام والتقدير والمحبة. لنتوقف قليلاً عند رواية "أم سعد" 1969، إذ يقدم فيها غسان كنفاني صورةً للأم الفلسطينية في أعظم تجلياتها؛ حين يُحاصر سعد مع بعض رفاقه الفدائيين في موقع داخل الأرض المحتلة، ويطول الحصار أياماً عدة يعانون خلالها الجوع والإرهاق، وتمر بهم آنذاك امرأة قروية فيقول سعد: "ها قد جاءت أمي".

ويقول أحد الفدائيين أنه لا بد قد جُن، فكيف يمكن لأمه أن تأتي إلى هنا؟ ولكن سعد يصرّ على أنّها أمه. بينما يعترض رفاقه وهم يعبرون عن خشيتهم من أن تذهب وتشي بهم إلى قوات الاحتلال وينادي سعد: "يا يما ردي علي؛ أنا هون يما.. أنا سعد، يا يما جوعان". ويدنو سعد منها أكثر فأكثر، وحينما يصبح مواجهاً لها تضمه إلى صدرها بلهفة؛ وتجلب له ولمجموعته الفدائية الطعام طوال خمسة أيام حتى تخبرهم بفك الطوق.

أم سعد هي أم الجميع، إنها الفلسطينية داخل فلسطين، وهي أم الفدائي الذي شب على أرض المنفى.

سعد يصر، أنها أمه فعلاً، وهي فعلاً أمه؛ لأن كلتا المرأتين واحدة في الجوهر والمعنى؛ وحين يعود لأمه يقول لها: "إنه رآها هناك، وأنها لو لم تطعمه لمات جوعاً"، وكأن أم سعد موجودة داخل فلسطين وفي المنفى. وحين تحكي أم سعد للراوي ما حكاه لها ابنها ثم تستدير لتخرج، يجد الراوي نفسه يناديها فجأة "يا يما" فتقف، وهكذا تكتمل الدائرة. فأم سعد هي أم الجميع، إنها الفلسطينية داخل فلسطين، وهي أم الفدائي الذي شب على أرض المنفى.

وبالعودة مرة أخرى إلى "العشاق" فقد كانت أم حسن هي أم لكل الشباب المناضلين الواعدين، فها هي تستقبل أحدهم، وهو صديق ابنها، ساعة خروجه من السجن، بالأحضان بعد أن ناداها "يما أم حسن"؛ رفعت رأسها فرأته. قفز عن حافة الحفرة، فانتزعت جسدها من الطين، وفردت ذراعيها، أسندَ رأسه على كتفها، فأخذت تتأرجح مع جسده وهي تقّبله، وابتعدت عنه، وعادت تقبله قائلة: "السجن لا يميت الرجال"؛ وأخذت تتحسسّ منكبيه.

| الأم الفلسطينية

حرص الروائي الفلسطيني على أن يقدم بأمانة ودقة، صورة واقعية للأم الفلسطينية الصابرة المضحية المحبة للحياة والأرض والعمل؛ المفعمة بالحميمية المطلقة تجاه الوطن وأبنائه الشرفاء؛ الوفية المخلصة للزوج، المربية الصالحة للأولاد؛ القادرة على القيام بشؤون أسرتها على أكمل وجه، وتحت أعتى الظروف وأشدها قسوة ومرارة.

ولم يقتصر دور الأمهات في ملحمة المقاومة عند حدود الإنجاب والتنشئة والتعبئة والتحريض، فقد كن في كثير من الأحيان، يشاركن أولادهن في المسيرات والمظاهرات، ويصطدمن مع جنود الاحتلال، ويشتبكن معهم بالأيدي، ويبادلنهم الشتائم والسباب والضرب.

هكذا حرص الروائي الفلسطيني على أن يقدم بأمانة ودقة، صورة واقعية للأم الفلسطينية الصابرة المضحية المحبة للحياة والأرض والعمل؛ المفعمة بالحميمية المطلقة تجاه الوطن وأبنائه الشرفاء؛ الوفية المخلصة للزوج، المربية الصالحة للأولاد؛ القادرة على القيام بشؤون أسرتها على أكمل وجه، وتحت أعتى الظروف وأشدها قسوة ومرارة.

ولم يقتصر دور الأمهات في ملحمة المقاومة عند حدود الإنجاب والتنشئة والتعبئة والتحريض، فقد كن في كثير من الأحيان، يشاركن أولادهن في المسيرات والمظاهرات، ويصطدمن مع جنود الاحتلال، ويشتبكن معهم بالأيدي، ويبادلنهم الشتائم والسباب والضرب. وتقدم "عباد الشمس" وجهاً لتضامن النساء الفلسطينيات، وذلك أثناء عرضها لردات فعل الفلاحين، إثر مصادرة قوات الاحتلال لأراضيهم واستيلائهم عليها بعد إبادة المحاصيل، وقطع المياه؛ وتهجير الأهل؛ وحينها يأمر الحاكم العسكري كل ذكر من سن الثالثة عشرة، و ما فوق بأن يذهب إلى ساحة المدرسة في القرية.

تكوّم الرجال صفوفاً مرصوفة على الأرض، والجنود يُعملون فيهم ضرباً وتنكيلاً. يستفزون هذا ويصفعون ذاك. وتظهر "سعديّة" التي صودرت أرضها، أيضاً، وهي تبحث بعيون أرهقتها الدموع، وأضناها السهر، عن ابنها رشاد بين الجموع، فإذا بها ترى في كل الوجوه وجه رشاد. همس الصوت بإصرار: واحد... اثنين... ثلاثة... وهبّ الرجال في وقفة واحدة، وصاح صوت قوي "عصيان" واشتبكت الأصوات بالهتافات البعيدة؛ صاحت سعدية: ابني.. واندفعت تركض؛ لحقت بها النسوة، كل واحدة تصرخ ابني.

| الفقر حين يسحق

ويتطرق الباحث في هذه الدراسة الغنية بكثيرٍ من التفاصيل؛ إلى حالة الشظف التي عاشتها الأسرة الفلسطينية لا سيما في السنين الأولى للنكبة. فهذه سحر خليفة تلقي الضوء في "الصبار" على واقع البؤس الذي تعيشه الأسرة التي تستقر في قاع السلم الاجتماعي، وتتحسّس مغالبة الأم لظروفها الصعبة، وهي تحاول أن تتكيف مع الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية.

وفيها ترسم مشهد "أم صابر" حين تصرخ في وجه طفلها، عندما مد يده نحو صندوق "الأسكدنيا": (اترك من إيدك؛ هذه الفاكهة ليست لنا). وحين أخذت البائع الحمية والشهامة والكرم، وناول الطفل بضع حبات من هذه الفاكهة المحرّمة على أطفال الأرض المحتلة المسحوقين، انتحت أم صابر بالطفل جانبًا، وحذّرته من أن يحكي لإخوته عمّا حصل، خوفًا من أن يثير شهيتهم ويزيد من شعورهم بالحرمان؛ ولا شك أنّ رؤية الأم لأولادها وهم يكتوون بنار القهر والظلم والفاقة، وهي عاجزة عن تلبية رغباتهم الصغيرة، تخلّف في نفسها جروحًا فاغرة الأفواه، تأبى الالتئام، وتزرع في قلبها بذرة الحقد والكراهية والغيظ؛ وترسم في عينيها نار الغضب الكسيح، على كل من أسهم في صنع الدولة العبرية: "يا ريتها فانية أمة محمد اللي خلّت الأنذال يسرحوا ويمرحوا ببلدنا وحاراتنا".

كما لخّصت أم سعد في رواية كنفاني ما يمكن أن يفعله الفقر بالإنسان، وكيف يقلب حياته وكيانه، بقولها: (الفقر يجعل الملاك شيطانًا، ويجعل الشيطان ملاكًا). لقد عاشت زمن الكبوة والوجع، وكانت شاهدة على زمن الانكسارات والخيانة، ومع ذلك لم يتسرب اليأس إلى مشاعرها؛ جالدت الحياة وتعاركت مع الأيام، وتغلبت على قسوة العيش وشظفه، بالصبر والأمل وحب الحياة.

| التراث الشعبي

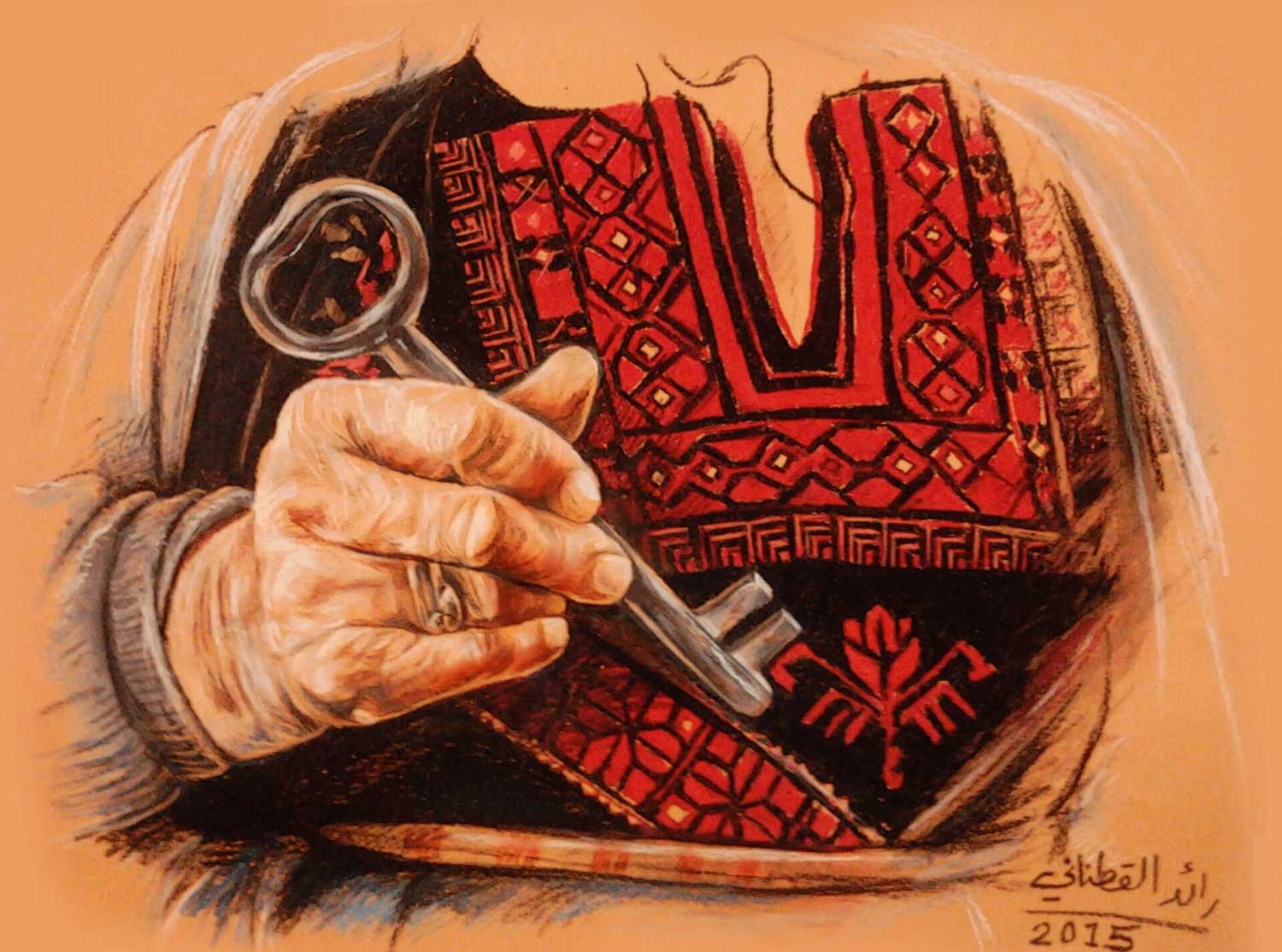

وفي ثنايا الدراسة يؤكد الشامي أن المتتبع للرواية الفلسطينية يلمس الحرص على التراث الشعبي، والعمل على إحيائه؛ كونه يمثّل إحدى الركائز الأساسية في ربط الفلسطيني بهويته وأرضه.

ففي"العشّاق" يقف أبو شاور على لون من ألوان التراث الشعبي، يتمثل في الزغرودة التي كانت الأمهات الفلسطينيات يطلقنها تعبيرًا عفويًا عن فرحهن العارم بزواج أبنائهن، أو انتصار رجالهنّ وثوّارهنّ في معاركهم مع الأعداء. فها هي "أم محمود" تعبّر عن فرحتها الكبيرة عندما التقت ابنها بعد خروجه من السجن: "أيّو ... شقحنا بطيخة.. أيّو ... طلعت حمرا ومليحة .. أيّو ... ما نابك يللي وشيت بمحمود غير الفضيحة.. لو لو لو.. لي".