ممرٌ طويل، نهايته بابٌ يقف عنده شرطيان -يتفحَّصان البطاقات- ليسمحا بالدخول "وفقًا لقوانين الجلسة"، هدوءٌ مرتقَب يقتحمه صوتُ المطرقة على الطاولة: "محكمة"، يقفُ الجميع منتظرين إشارةً من القاضي للجلوس ثانيةً، في تلك الأثناء -بخطواتٍ واثقة- تتقدمُ شابةٌ، برداءٍ أسود طويل، تتوسَّدُ أوراق موكلِّتها، وتبدأ باسم الله في الدفاع عن القضية بعد أن يأذن لها قاضي الجلسة.

لم تتجاوز المحامية المقدسية أسيل أشهب الـ 31 ربيعًا، لكنَّها أوتيت خبرةً وذكاءً جعلها ما تتولَّى قضيةً من قضايا موكِّليها إلا وكانت لصالِحها، ليس حظًّا أو أمنية حققتَّها من "مصباح علاء الدين"، فمحاميةً كأسيل، اختارت طريقًا طويلًا لتصلَ إلى عالم المُحاماة، فبعد أن أنْهتْ الثانوية العامة بمعدل 96.4، اختارت أن تلتحقَ بجامعة النَّجاح الوطنية في تخصص الفقه والتَّشريع، والذي يهتم بدراسة الأحكام الشَّرعية المُستمدَّة من أدلتها التفصيلية، ويؤهِّل طلبته لمزاولة مهنة المُحاماة الشرعية.

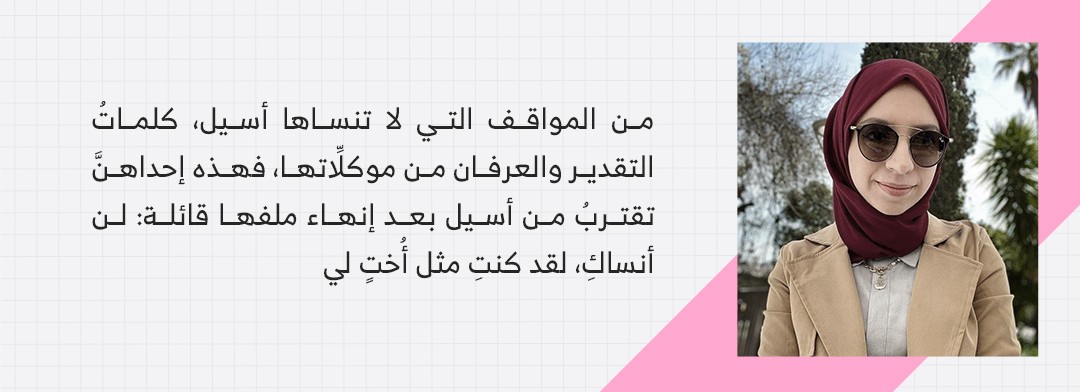

| مواقف الموكلين

وهذا ما فتَحَ لأسيل الطريقَ لأنَ تصبحَ محاميةً مختصةً بقضايا الأحوال الشخصية وكل ما يتعلَّق بالأسرة، ومن هذا الاختصاص آمنتْ أنَّ ما تعلَّمتْه في قاعات المحاكم، ومكاتب مزاولة المهنة، لن يكفيَها لقراءةِ شعور أمٍ تُحرَم من طفلها، أو زوجةٍ تبكي ظُلمًا من العنف الذي تعيشه، كانت أسيل بحاجةٍ لعلومٍ أخرى تجعلها تفهم جيدًا كيف تكون اليد الحانية لكلِّ هذه القضايا، وهذا ما دفعها إلى دراسة علم النّفس، ومواصلةِ الجلوس على طاولة علوم الدين كتلميذٍ خبَّأ أحلامه في جعبة الصَّبر. وهكذا أصبح معظم من يتوجه إلى مكتب أسيل يلمسُ في تعاملها معه أنَّه لم يأتِ لمجرد الخدمةِ القانونية، بل حصد معها تشخيصًا دقيقًا لحالته بفضلِ ما تمتلكه أسيل من ثقافةٍ جامعة ما بين علوم الدين والنَّفس والقانون.

من المواقف التي لا تنساها أسيل، كلماتُ التقدير والعرفان من موكلِّاتها، فهذه إحداهنَّ تقتربُ من أسيل بعد إنهاء ملفها قائلة: لن أنساكِ، لقد كنتِ مثل أُختٍ لي. وأخرى تُصرِّح -بعد تنقُّل ملفها بين عدة جهات- أنَّ أسيل أفضل من حكم بالملف بنزاهةٍ واحتراف، وثالثةٌ تعبِّرُ عن دهشتِها عند الاستشارة من معرفة أسيل الواسعة بإحدى الاضطرابات النفسية التي يعاني منها خصمُها، وأنَّ ما تقوله أسيل مُطابِق تمامًا لما أخبرتها به إحدى المُعالِجات النفسية اللاتي توجَّهت إليهنَّ طلبًا للمساعدة. تقول أسيل: "لا يمكن أن أنسى هذه الكلمات، لقد كانت وقودًا لي للاستمرار وتقديم الأفضل".

| عائلتي زادُ قلبي

تقول: "لم يكن عملي سهلًا، كنتُ دائمةَ الانشغال وأقضي وقتًا طويلًا خارج المنزل، لكنْ عندما تقدَّم زوجي المحامي حمزة أبو ميزر لخطبتي، لم أتردد بالموافقة، فرجلٌ كـ"حمزة" زميلُ المهنة، سيكون خيرَ من يعرف طبيعة عملي وما يستلزمه من جهد وسهرٍ.

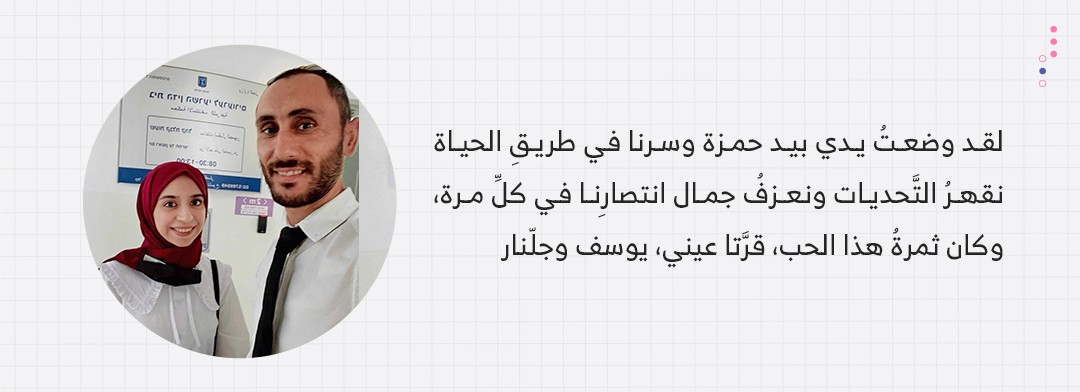

تتابع أسيل تفاصيلَ الحكاية: "لقد وضعتُ يدي بيده وسرنا في طريقِ الحياة نقهرُ التَّحديات ونعزفُ جمال انتصارِنا في كلِّ مرة، وكان ثمرةُ هذا الحب، قرَّتا عيني، يوسف وجلّنار". في كلّ مرةٍ كانت تعود أمُّ يوسف من عملها، تحتضن صغارها بلهفةِ العائد من مشوارٍ طويل.

عندما بدأتُ حديثي مع أسيل وسألتُها أن تعرفنا إلى نفسها، أوضحتْ لي أنَّ التعريفَ عن النَّفسِ من أكثر الأمورِ تعقيدًا، فقد تظن عزيزي القارئ أنَّه سؤالٌ سهل، ينتهي بوسم الَّلقب والكنية، لكنْ لكلِّ إنسانٍ خلجاتٌ متدفقة، تستمع إليها روحه، لتتمثَّل بكينونتِه، فبعد أن حدَّثتني أسيل عن عملها، انتقلتْ في قصَّتِها إلى إنسانةٍ تُحلِّق بكلماتها وهي تبوحُ لي عن أسيل الزوجة والأم المُحبَّة.

تقول: "لم يكن عملي سهلًا، كنتُ دائمةَ الانشغال وأقضي وقتًا طويلًا خارج المنزل، لكنْ عندما تقدَّم زوجي المحامي حمزة أبو ميزر لخطبتي، لم أتردد بالموافقة، فرجلٌ كـ"حمزة" زميلُ المهنة، سيكون خيرَ من يعرف طبيعة عملي وما يستلزمه من جهد وسهرٍ. والحقيقة أنَّه لم يُخيّب أملي، فقد كان نعم الزوج والصديق الداعم لطريقي". تتابع أسيل تفاصيلَ الحكاية: "لقد وضعتُ يدي بيده وسرنا في طريقِ الحياة نقهرُ التَّحديات ونعزفُ جمال انتصارِنا في كلِّ مرة، وكان ثمرةُ هذا الحب، قرَّتا عيني، يوسف وجلّنار".

في كلّ مرةٍ كانت تعود أمُّ يوسف من عملها، تحتضن صغارها بلهفةِ العائد من مشوارٍ طويل، فما تراه من حُزنٍ في عيون الأمَّهات المحرومات من حضنِ أطفالهنَّ، وما تسمعه من وجعٍ في أصوات الآباء في المحكمة وهم ينهون الميثاق الغليظ بكلمةٍ واحدة، جعلها أكثر الأشخاص إيمانًا بقداسةَ العائلة، فأصبحت تُبصرُ التفاصيل الصغيرة بمفهومٍ آخر، فتذكر أسيل أنَّها لم تكن لحظةً عادية عندما أسندت صغيرتها "جلنار" يديها على الحائط وهي تخطو خطوتها الأولى، كانت أسيل الأم تُصفِّق لها وحمزة يُشجَّعها والفرحة تطيرُ من عينٍ إلى عين، فدفء العائلة "هو الزَّادُ الحقيقي في حياتنا".

وأمَّا عن عائلتِها التي كبُرتْ فيها، تعودُ بنا أسيل مع ذكرياتها إلى الطفولة، فقد كانت أمُّها امرأةً يُشهدُ لها بالالتزام الديني، ووالدها طبيبٌ درس الطَّب في روسيا، وعاد إلى أرض الوطن حاملًا معه أثَرَ الأفكار والمعتقدات الشيوعية التي كان مُجبَرًا على تعلُّمها في جامعات روسيا آنذاك، والحقيقة أنَّ هذا التأثُّر قد تجلَّى على الهوية الدينية لديه وامتدَّ إلى عائلته، فقد بدأت أسيل حياتها الدِّراسية في مدرسةٍ مسيحية، لا تهتم بأمور الدين بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وكانت تحاربُ الطالبات اللواتي يلتزمنَ بتعاليم الإسلام ويرتدين الحجاب.

لقد شكَّلت هذه الأمور المتناقضة -منذ مراحل مبكرة- صراعاتٍ وتساؤلاتٍ كثيرة لدى أسيل حول الهوية الدينية، فباتت مشغولةً بالبحث عن حقيقة الدين وما يتعلقُ به من مسائل شرعيةً وفقهية. إلى أن اتَّخذت قرار استكمال دراستها الثانوية في مدرسةٍ أخرى تلتزمُ فيها بالحجاب وبتعاليم الإسلام. في ذلك الوقت كان والدُ أسيل قد تغيَّرت أفكاره من الناحية الدينية حتى صار أقرب إلى منابع الإيمان، مُطبِّقًا لأحكام الشريعة وفرائضها.

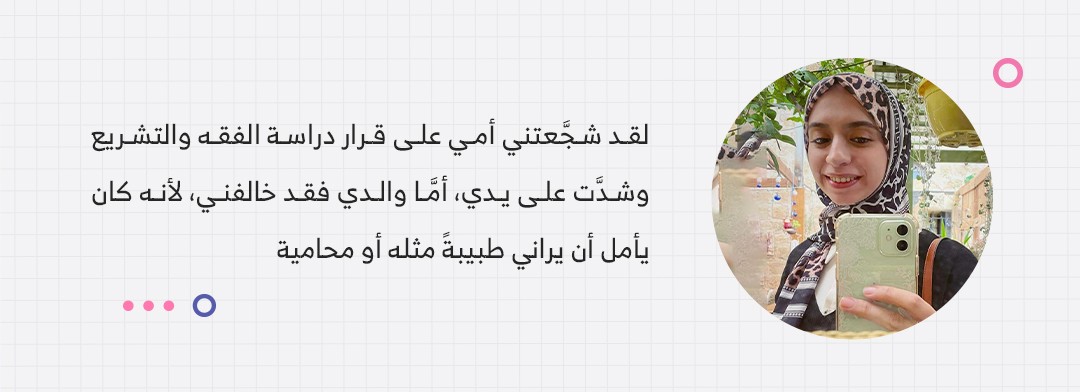

تستذكر أسيل اللحظات الأولى التي اتَّخذت فيها قرار دراسة الفقه والتَّشريع، قائلةً: "لقد شجَّعتني أمي على هذا القرار وشدَّت على يدي، أمَّا والدي فقد خالفني، لأنه كان يأمل أن يراني طبيبةً مثله أو محامية، ورغم أنِّي حاولتُ إقناعَه أنَّ هذا التَّخصص سيقودني إلى دخول مجال المحاماة الشرعية، لكنّي لم أحظَ برضاه إلَّا بعد فترة ثقيلة من الزمن. واليوم أصبحَ والدي فخورًا بي وكلَّما رآني يلاطِفُني قائلًا: "أنتِ بركتنا يا أسيل".

| الجماليات والملاذ الآمن

"ماذا عن الفن؟ من أينَ كلُّ هذا الشغف يا أم يوسف؟" سألتُ أسيل عن هذا، بعدما تصفَّحتُ موقع الفيسبوك الخاص بها، شعرتُ كأنَّي أمام موشَّح من موشَّحات بلاد الله الواسعة، فالوسائد المُطرَّزة التي تعلو المكتبة امتزجتْ ألوانُها ما بين خيوط القدس العتيقة وقماش مدينة المهد، وتلك الأشجار الصَّامدة في زاوية البيت، التي نالت حظُّها من العناية والحب، وستُبصر أيضًا عزيزي القارئ فنجان قهوةٍ بجانبه زهرة النرجس مُدلَّلةً وكأنَّها على عرشِ بلقيس، بيضاءَ يانعة، وعلى يمينها مباشرةً يُعلَّقُ عودٌ أصيل وكأنَّه على موعدٍ موسيقيٍ من ألحان الحياة.

تقولُ أسيل في حُبِّ هذا الجمال: "أعتقد أنَّ شغفي بالفنون وانعكاسِه على محبتي لتنسيق أثاث وديكور المنزل، يرجع إلى تفاصيل مرتبطة بطفولتي، التي كانت حافلةً بالسَّفر والسِّياحة، والتَّغذية البصرية التي حصَّلتُها على مرِّ السِّنين، فأفضت بشكلٍ تراكمي إلى ارتقاءٍ بالذائقةِ الجمالية." تتابع أسيل: " كما وكانت أمِّي ومنذ أن كنَّا صغارًا تحرص على اقتناء قطع الأثاث والديكور ذات المعنى، وأنا ورثتُ منها الأمر نفسه، فكلُّ قطعةٍ أختارُها لا بدَّ أن يكونَ لها قصَّةٌ من دفءٍ وحنين".

اقرأ أيضًا: د. مريم صالح: بعض من حياة العلم والعطاء

لم يكن الفن الذي تقصده أسيل يتعلق بقطعٍ تراثيةٍ أو نباتات، أو جمالٍ شكليِّ فحسب، بل هناك فنٌّ آخر لطالما صدَح من حنجرة أسيل، يُنادي باسم الثورة والانتفاضة وحقِّ الحياة، فعندما وقفتْ أسيل على المنصة في ذكرى النكبة تغني: "وتعاهدنا جميعًا ثمَّ أقسمْنا اليمينَ، لن نخونَ العهدَ يومًا". كان الشُّعبُ من خلفِها يردِّد: "آن للنَّكبة ألَّا تستمر". في كلِّ مقامٍ تُطلِقُ فيه أسيل صوتَها تبدأ فيه من فلسطين، وكأنَّها البدايةُ، وبركةُ الحكاية، وسرُّ الصُّمود. غنَّت أسيل في حُبِّ البلاد، وأبدعَتْ وهي تغنِّي الموشَّحات الأندلسية "لمَّا بدا يتثنى" "ألا أيُّها السَّاقي إليك المُشتكى".

كلُّ هذه الجماليات تُمثِّلُ مُتنفَّسًا ومُستراحًا من معارك الحياة وصراعاتِها، وملاذًا دافئًا يُهدهِد بالطمأنينةِ والأمان في ظلِّ ما يكتنف الحياة من-قسوةٍ-، فأسيل المحامية التي تشهدُ همومَ النَّاس ومآسيهم وتترافع أمام المحاكم، وأسيل المُحبَّة للفن، والجمال وجهان لكينونةٍ واحدة.

| حقيبة الخبرة كبيرة

لم تتوقف أسيل في تقديم الخدمات القانونية من خلال مكتبها فقط، بل تسعى من خلال صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقديم الخدمات والاستشارات ونشر المعلومات القانونية بطريقة مُبسَّطة، أملًا برفع الوعي القانوني بقضايا الأحوال والأسرة، ووضع بصمةٍ حقيقية وفعَّالة في المجتمع. فامرأةٌ كـ "أسيل" عرفت جيدًا كيف تنسج من خيوط الحياة حقيبة الخبرة، وكيف يمكن أن تسيرَ في دهاليز السَّعي ثم تعودُ وقد حفظت كل العناوين عن ظهر قلب وتُعلِّمها لكلِّ السائلين.

هذه أسيل "المُمْتنة" للكثير من الأشياء التي ساندت خطواتها، فساعةٌ في الغروب تجلسُ فيها أمام النافذة تتأمل وداع الشَّمس للأرض، جعلتْها تُدرِك قيمةَ النُّور في الحياة، واللحظة التي شدَّ فيها حمزة على كتِفها قبل أن تدخل المحكمة، عرفِتْ حينها أنَّها ظفرت بالزوج والرفيق الودود، وعندما سمعت أسيل نبضات القلب الأولى لابنتها "جلّنار" بعد 7 سنواتٍ من الانتظار، فاضتْ بمشاعرَ هزَّت بجذع روحها، لِتعيشَ الحياةَ بمعنىً آخر، فالطرقُ طويلة، والتفاصيل الصَّغيرة هي من تصنع ملامح رحلة العمر، وما سعيُنا سوى امتنانٌ يحتضنه امتنان لِنْبصَر وجه الحياة الآخر.