التغريبة الفلسطينية بناءٌ فكريٌّ بديعٌ متكامل لشظايا متناثرة هنا وهناك، أعمق من أن يُؤخذ على محمل التسلية، وأوفى من أن يُختصر في غاية الرواية؛ وهو ينتقل ببراعة بين مسارح الأحداث، ومسارات التقابل، فيصوّر بيت الطين الريفيّ تارةً، ويلج المنزل المدنيّ تارةً أخرى، ويرافق الفدائيّ في حربه، والمتعلم في أدبه، وينتقد الأعراف البالية، ويحتفي بالتقاليد الراسخة، ويطرح إشكالية الهوية والانتماءِ، وينسج مساراتِ النكبة من زوايا متعددة، تبثّ إيقاعاتٍ بمنظور الفلاح، والإقطاعيّ، والمثقف والفدائيّ، كلٌّ وفق مكانه في بنية سردية تنسج أحداثها على مهل، من غير إبطاءٍ مخلّ أو إسراعٍ مضرّ: الخلفيات كثيرةٌ، ولكنّ المعاناة مخيفةٌ وواحدة، من لم يفقد أرضه فقد وطنه، ومن لم تسقط قريته سقطت هويته، ومن لم يصل مبكٍّرًا ضاعت خيمته.

الشخوص في التغريبة الفلسطينية

أمّا الشخوص الذين أدّوا أدوارًا بارعةً تحجز لكلّ الأطراف في النكبة مكانًا، وتحفظ صوت حناجرهم الكسيرة التي لا تطيق إلا صراخًا، فقد تركوا في وجدان المشاهد صورةً متكاملة عن شخصية كل فرد منهم، يعرفون بها ويسمّون بمسمياتها: أبو صالح القائد الشهم المرتبط بتقاليده وعاداته، والذي يحبّ تراب البلاد ويأبى الظلم، وحسن الفدائي الشهيد الثائر على الأعراف الملازم للبندقية، وعليّ النموذج المثقف صاحب الكتب والقلم.

ومسعود الذكيّ الداهية الذي يقول كلامًا مؤلمًا، باردًا، لكنّه في غالب الأحيان واقعيّ، ورشدي الشاب الفطن الذي يخوض غمار المعارك صامتًا، والبنت المتعلمة سلمى غير المكترثة لإلزامات البيت الارستقراطيّ، والإقطاعيّ أبو عايد المتّصف بالبخل والخبث وحبّ المال، وغيرهم من شخصياتٍ ساعد الانتقال السلس في صياغة الوقائع ومنهجية السرد على معاينة تطورها كذلك، وتغيرها وتفاعلها مع الأحداث بشكل يسمح بعقد مقارنات بين الأجيال والأوساط التي تبدأ ضيقة في محيط البيت الريفي، ثمّ تتسع إلى مجالات أكبر تشمل المدينة، ثمّ الجامعة، وصولًا إلى مواكبة الأوضاع الدولية الراهنة.

اقرأ أيضًا: التغريبية الفلسطينية: دراما تحمل عبء الذاكرة

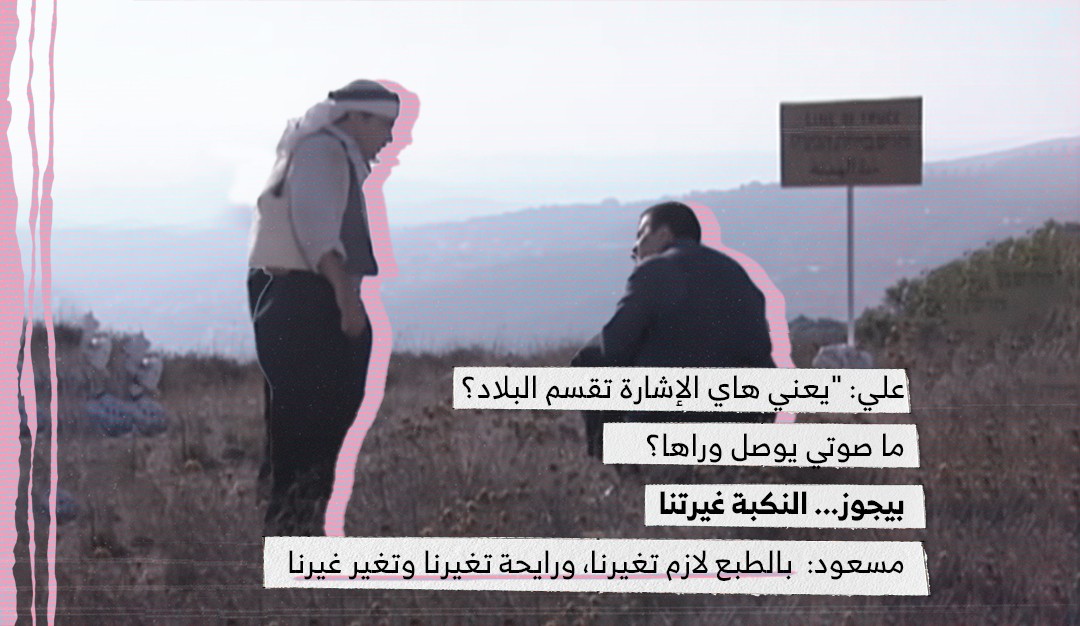

والتغيّر التدريجيّ في شخصيات الأبطال وكيفية رؤيتهم للأحداث يمكن أن يرصد من خلال الحوار الذي جرى بين مسعود وعلي بجانب خطّ الحدود، بعد مناوشة حادّة حول اختفاء حسن؛ يقول عليّ متسائلًا مستنكرًا [1]: "يعني هاي الإشارة تقسم البلاد؟ ما صوتي يوصل وراها؟"، ثمّ يضيف وهو يذرف الدمع ويرفض تقبل الواقع الذي فرضته النكبة: "بيجوز... النكبة غيرتنا كلنا"، لكنّ مسعود الذي كان أكثر قدرةً على التأقلم والتقبّل من أخيه يجيبه مؤكّدًا: "بالطبع لازم تغيرنا، ورايحة تغيرنا وتغير غيرنا". مسعود كان يرى بأنّ الأمل لا يمكن أن يتأتّى من خيوط ما فُقد، وأنّه متشبّثٌ بما يصنعه المرء بيديه من أجل المستقبل؛ لكنّه تجاهل كذلك أنّه "في بعض الأحيان يكون أثقل وأشدّ ألمًا من اليأس".

إشكالية الطبقاتُ في التغريبة الفلسطينية: الريف والمخيم والمدينةُ بينهما

حمولة الاستعمار الإنجليزيّ ثمّ الاحتلال الصهيوني بكلّ ثقلها لم تكن وحدها التي هدّت ظهر الفلسطينيّ؛ فقد كان للفروقات الطبقية دور كبيرٌ ساهم في خلق شرخ بين أبناء بلد واحد. وقد عُبّر عن هذه الإشكالية في المسلسل بشكل واضح متكامل يضع المشاهد في الصورة، بل ويمنحه أدوات المقارنة.

الفرق كبير وواضح بين بيوت حيفا الملونة المزودة بالأثاث والفراش والراديو، وبيوت الطين في الريف المفتقرة للكثير من ذلك، والفرق واضح في الملبس والكلام وحتى الإيتيكيت أيضًا. عندما ارتاد علي المدرسة، كان الوحيد الذي يلبس السروال الريفي العريض البالي والقلنسوة، في حين يرتدي جميع زملائه من أبناء المدينة أزياء مدنية وطرابيش. وحينما تعافى أبو صالح في بيت القاضي، وشاركهم الأكل فوق الطاولة، كان جليًّا عدم مقدرته على استعمال السكين والشوكة، هو المتعوّد على الأكل باليد.

"المفروض أنّ المثقف يتفهم دور لي مش مثقف، مش يزدريه".

لكن المسألة لم تكن متعلقة بهذه الشكليات فقط، بل امتدّت لتشمل تعابير "هم" و"نحن" وتضع المدنيّ، والفلاح والإقطاعي واللاجئ وغير اللاجئ كلٌّ في خانة مستقلة لا علاقة لها بالأخرى، وهذا أكثر ضررًا وخطورةً من الاستعمار، لأنّه يؤتى من أبناء بلد واحد وجبَ أن يكونوا يدًا واحدة وعونًا لبعضهم البعض على الدخيل.

والحال في الريف لم يكن أقلّ وطأة، بل كان أكثر تعصبًا، وتزمتا، ولعب فيها النظام الإقطاعي دورًا كبيرا في هضم حقوق الفلاحة المساكين. يخاطب المختار أبو عايد أبا صالح مستهزئًا ساخرًا ويقول له: "يا بن المقطعين"، متهما إياه بانعدام الأصل والنسب؛ فتبذل الأسرة جهدًا كبيرًا لنيل اعتراف العائلة التي هاجر جدهم منها منذ زمن، وتنتظر مترقبة خيالة حمولة السبعاوي حتى آخر الليل لترفع رأسها أمام أهل الريف بأصلها، لكنّ ذلك لم يحدث [2]. وكان حسنٌ الصغير الأكثر حزنًا وتأثرا؛ لأنه سئم من تعيير أولاد المختار والريف له ولأصله.

اقرأ أيضًا: أم أحمد وخضرا وأخريات: نساء في النكبة المستمرة

والعاداتُ الجاهلة البالية كانت بدورها مصدر أسى ومأساة في الريف، وأسفرت عن المواجهة المباشرة بين المتعلم المثقف والأميّ؛ فقد بذل علي جهدًا كبيرا ليقنع أهل القرية بأنّ بناء مدرسة فوق وقف الولي أبو نار لن يضرهم في شيء، بل سينفع على العكس من ذلك القرية وأولادها، لكنّهم قاطعوه وكالوا له اتهامات كثيرة على الرغم من كلّ الحجج المنطقية والدينية التي حاورهم بها، وهم في النهاية مسنون بسطاء، وليس من السهولة مناقشتهم في دهر من القناعات.

"كنت حريص أنّي أحطّك في الصورة بدون أوهام، بتتذكري ردود فعلك الجميلة القوية؟ لما إجيتي معي كنت بالتأكيد متصورة الوضع مسبقًا."

والحال في المخيم لا تخلو من هذه الفروقات، وقد ظهر ذلك جليا عند زيارة علي وزوجته سلمى لأهله في المخيم: كان مشهد سير سلمى من السيارة إلى البيت محمّلاً بشحنات متنافرة تصور عظيم الفرق بين مجتمعين كاملين، من المستحيل أن ينصهرا ليصبحا واحدًا؛ فنسوة المخيم يعتبرن سلمى دخيلة عليهنّ ولا وجود لنقطة لقاء بينها وبينهنّ "مرتو آخر طرز، ما هي بنت زعيم فوق فوق".

وسلمى بدورها لم تقدر على التأقلم مع أهل علي لا في الأكل، ولا في الجلوس، ولا في صياغة الكلام. وحينما وصلت إلى سقف من التذمر نبهها عليٌّ قائلًا: "المفروض أنّ المثقف يتفهم دور لي مش مثقف، مش يزدريه". وذكّرها بأنّ التنظير والكلام هو أبعد ما يكون عن الواقع والحقيقة؛ فليس من رأى كمن سمع: "كنت حريص أنّي أحطّك في الصورة بدون أوهام، بتتذكري ردود فعلك الجميلة القوية؟ لما إجيتي معي كنت بالتأكيد متصورة الوضع مسبقًا." [3]

الفرح الفلسطينيّ: التغريبة الفلسطينية نموذجًا

لم يُفرّغ المسلسل من معاني الفرح وقصص الحبّ ومشاهد الأعراسِ وخاتمة الوصال، بل كانت هذه الفقرات حاضرةً كجزء لا يتجزّأ من مقاومة الفلسطينيّ فعزاؤه بجبين مرفوع، لكنّ فرحته نكايةٌ لمحتلّ يريد سلب ابتسامته وإرادته بمختلف الطرق. وفي قصة الحبّ الأولى التي جمعت بين خضرة والعبد، وكانت نقيةً صادقةً في وقتٍ حمي فيه وطيس الثورة واشتدّ، تظهر أهازيج الزفاف مرافقةً لهذه الثورة ومؤكدة عليها: "والدار دار والبيوت بيوت واحنا خطبنا، يا عدوي موتي". ولم يخمد هذا الحب باستشهاد العبد، بل ظلّ متوغّلًا في قلب خضرة ملازمًا لها، تستذكره كلّ يومٍ وتتلمسه في بارودته.

وبالرغم من أنّ عرس سلمى وعلي بالمقابل أُريد له أن يكون صغيرًا سريعًا، لا ضجّة فيه ولا معازيم، وبالرّغم من أنّ العلاقة بينهما في حدّ ذاتها كانت بمنظار أهل المدينة والمخيم مستحيلةً لا تقارب فيها ولا توافق، إلّا أنّ عنصر الفرح الذي كان ينتظره المشاهد وقبله الفلسطينيّ بفارغ الصبر وسط دوامة من المشاكل والهموم والأحزان قد جُسّد بسلاسة وسهولة، من غير تمديد لعنصر الصراع.

وحينما أعلم مسعود أمّه بضرورة تنظيم عرس عائليّ خاصّ، لم تتقبل ذلك "أنا بدي أفرح بابني، بدّي أغني وبدي أرقص" قالت له، بل ورفضت بشكلٍ مطلق فكرة أن تداري مكانة أهل سلمى المجتمعية وتخضع لهم: "وليش يناسبونا إذا بدهم يستحوا بنا، كل واحد كبير بحاله"، وكان من المفترض أن تحضر العائلة فقط، لكنّ نصف أهل المخيّم حضروا رغمًا عن أنف الجميع فقد كانوا توّاقين للفرح [4]. التغريبة الفلسطينية ليس مجرّد مسلسل، التغريبة ملحمة، قد تغادر الموضعَ الذي شاهدتها فيه، لكنّ لقطاتها وكلماتها لن تغادرك. ستبقى راسخة في الذهن إلى الأبد.

| المراجع

[1] الحلقة 19 الدقيقة 9.00

[2] الحلقة 3 الدقيقة 20.00

[3] الحلقة 29 الدقيقة 37.00

[4] الحلقة 26 الدقيقة 19.00