كلٌ منهما يقول إنه سيسبق الآخر في الشهادة، الشهيد جمال الزيدة، الأب يُطمئن زوجته وباقي أبناءه: "إن استشهدت، أسامة سيتولى أمركم"، والابن يخبر زوجته: "لا تقلقي على أطفالنا من بعدي، أبي موجود، سيربيهم، ويعلّمهم، ويزوّجهم".

ربما كان كانا يرددان ذلك مواساةً لقلبيهما المتعلقين ببعضهما، فالأب تحامل على نفسه وأخذ بيد ابنه البكر لهذا الطريق لأن الجهاد أكبر من كل مشاعره تجاه فلذة كبده، أما الابن فكثيرًا ما قال إن موت أبيه سيكسر ظهره، حتى إنه ترك بيتًا يملكه واستأجر شقة مقابل شقة أهله كي لا يفارق أباه.

لكن يبدو أن كلا الشهيدين شعر بقرب صعود الروح إلى بارئها، هذا ما فهمه أهلهما عندما أعادوا قراءة مواقف عديدة حدثت في الأيام الأخيرة من حياتهما، الشهيد الأب تحدّث عن الأمر بوضوح، أما الشهيد الابن فكان يؤكد أن موعد "الاصطفاء" لم يأتِ بعد.

سيرة جهادية: الشهيد جمال الزبدة

ثلاثةٌ من نساء عائلة الزبدة في ضيافة "بنفسج" للحديث عن الشهيد جمال الزبدة، والشهيد أسامة الزبدة، عن الإنسانين، عن جدٍ يجوب البيت مرّاتٍ متتالية حاملًا أحفاده واحدًا تلو الآخر فوق ظهره، وعن أبٍ يتحوّل في لحظة إلى طفلٍ بعمر السنة، ويرقُّ لكلمة "بابا" وهو تحت الأرض، عن زوجٍ لا تصفه الكلمات، وعن أبٍ صديق، وعن ابنٍ مستشار، وعن أخٍ حنون، الحديث عن الإنسان، عن حقيقة المجاهد التي تختبئ خلف الزيّ العسكري، وخلف سيرة الجهاد التي يفخر بها أهل الشهيدين.

البروفيسور الشهيد جمال الزبدة (65 عامًا)، أستاذ العلوم الهندسية والميكانيكا في الجامعة الإسلامية بغزة، أبٌ لثلاثة من الذكور وابنتين، درس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعة فرجينيا التقنية بالولايات المتحدة، وتقول أسرته إنه درَّس في ذات الجامعة، وعمل في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، قبل أن ينتقل للتدريس في جامعة الإمارات حتى استقر به المطاف في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: يسرى العكلوك: عن رسائل الحُبِّ التي خبأها أسامة الزبدة

الشهيد المتخصص في دراسة محركات الطائرات، التحق بكتائب الشهيد عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وحاول الاحتلال اغتياله في نهاية حرب عام 2012، وبعد استشهاده وصفه بأنه المسؤول عن قسم تطوير المشاريع الصاروخية في كتائب القسام.

ابنه الشهيد أسامة (33 عامًا)، درس الهندسة بالجامعة الإسلامية، وسخّر دراسته في خدمة المقاومة، ولديه ابنةٌ واحدة وولدين. الشهيدان اللذان يحملان الجنسية الأميركية، تركا الاستفادة منها، وآثرا أن يعملا ويستشهدا تحت الأرض، ارتقت روحيهما بعد فجر آخر يوم من رمضان، في الثاني عشر من أيار/ مايو المنصرم، حينما كانا في نفقٍ استهدفه الاحتلال في "معركة سيف القدس".

معًا في الطريق

هذه الأسرة التي صارت محطّ أنظارٍ وانبهار في الآونة الأخيرة، تأسست عام 1985، بزواجٍ سريع انتهت كل إجراءاته في أقل من أسبوعين. شقيقة الشهيد الأب وجدت أن صديقتها "نسرين القيشاوي" زوجة مناسبة لأخيها الذي جاء من الولايات المتحدة، حيث يدرس الدكتوراه، إلى غزة بهدف الزواج، التقى الشابان، واتفقت العائلتان، وتم الزواج، وقبل أن ينتهي الأسبوع الثاني كان الزوجان في "فرجينيا".

هناك، بدأت نسرين ذات التسعة عشر عامًا باستكشاف شخصية زوجها الذي يكبرها بنحو عشر سنوات، ولمّا تعرفت إليه عن قرب، وجدت إنسانًا أجمل مما سمعت. بعد الزواج استمرا بالعيش في الولايات المتحدة لأربع سنوات، خلالها صارا أبوين لبكرهما أسامة، وأنهى الشهيد الدكتوراه وعمل في نفس الجامعة التي تخرج فيها، وفتحت له الحياة أبوابها على مصارعها.

من أجل نشأةٍ أفضل لأسامة، طلبت أمّه الانتقال إلى بلد مسلم، وتوافق هذا مع رغبة أبيه بأن يعمل في مكان ينفع به الإسلام والمسلمين، لم يضعف أمام فوائد الجنسية الأمريكية التي يحملها، ولم تُغرِه فرص العمل المميزة، وانتقلت الأسرة للإمارات العربية المتحدة، وعاشت هناك ثمان سنوات. في الإمارات، عاش الزبدة موقفًا مثّل نقطة تحوّل في حياته، فذات صباح، تعرضت ابنة أخته (10 سنوات) لحادث سيرٍ في طريقها للمدرسة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بين ذراعيه، ومنذ تلك اللحظة تغيّرت نظرة الرجل للحياة، وصار أكثر قربًا لله، وأشد حرصًا على الالتزام الديني.

والدا الشهيد كانا قد تجرعا ما يكفي من كأس اغتراب الأبناء، وأخذا يتنقلا بين بيتهما في غزة وبين بيوت أبنائهما خارج فلسطين، ثم طلبا منه العود، كان والده يقول له: "برضايا عليك يابا بدي حد من أولادي جنبي"، هذا الطلب تفاعل مع حنين الزبدة لفلسطين، فقدّم طلب عمل بالجامعة الإسلامية بغزة، وما أن وصله القبول، حتى حثّ الخطى عائدًا.

فور عودته عام 1994 انخرط في صفوف المقاومة، حينها أخبر زوجته، وأعطاها الخيار لتقبل أو ترفض، فأجابت بلا تردد: "أنا معك في الطريق"، رغم خطورة الأمر آنذاك، حيث العمل في السر، وملاحقة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمقاومين، والتي اعتقلته بالفعل عام 2004. موقف السيدة نسرين لم يكن بذات القوّة عندما حان دور أسامة في الالتحاق بكتائب القسام فـ"الضنى غالٍ".

تقول أم أسامة زوجة الشهيد جمال الزبدة: "تربى أبناؤنا على حب الجهاد، زرع فيهم أبوهم قيمة التضحية، وفهّمهم منذ نعومة أظفارهم أن ثمة قضية وهدف ولا بدّ من العمل لأجلهما، لذا كان طبيعيا جدًا أن يلتحق أسامة بالكتائب في عمر مبكر". عندما خرج أسامة للرباط أول مرّة، كان في السادسة عشر، كانت أمّه تلاحقه بعينيها من النافذة حتى يختفي عن أنظارها في ظلام الليل وخطورته، دموعها لا تتوقف، ولا تملّ من الإلحاح عليه بالتراجع عن قراره.

أخذ زوجها الشهيد يذكّرها بضرورة الجهاد، وبأجره، وينبهها إلى أنها يجب أن تدعم ابنها لا أن تثنيه عن الطريق، أما أسامة فكان يرجو رضاها، ومع ذلك يقول لها بوضوح: "رضاكِ مهم، لكن رضا الله فوق رضاكِ". توضح: "لم أكن قادرة على استيعاب مشهد خروج ابني من البيت بينما لا أدري إن كان سيعود أم لا، لكن سرعان ما تقبّلت الأمر، فدعمت أسامة، وصرت أجهزه بنفسي للرباط".

يلهج لسان الأم الصابرة بـ"الله يرضى عنه"، ولا تفارق الابتسامة وجهها وهي تتحدث عن أسامة: "صديقي، وبئر أسراري، الأم تحل مشاكل أبناءها، لكن العكس هو ما كان بيننا، أستشير أسامة، وألجأ له لحل مشاكلي، ولو شعر بأي خلاف بسيط بيني وبين أبيه، فورًا يأتي وسيط الخير لينهيه، هو كذلك مع إخوته أيضًا".

وتبيّن: "لم يكن طفلًا عاديًا، كان ذكيًا جدًا، عقله أكبر من سنّه، يميل نحو الألعاب العسكرية، فإن أخذته معي للسوق، لا يعود منه إلا وقد اشترى لعبة على هيئة سلاح، كانت عنده مجموعة كبيرة من هذه الألعاب باختلاف أنواعها، وكأن الله يهيئه مبكرًا".

الشهيد جمال الزبدة : أيأخذُ ابنه للموت؟

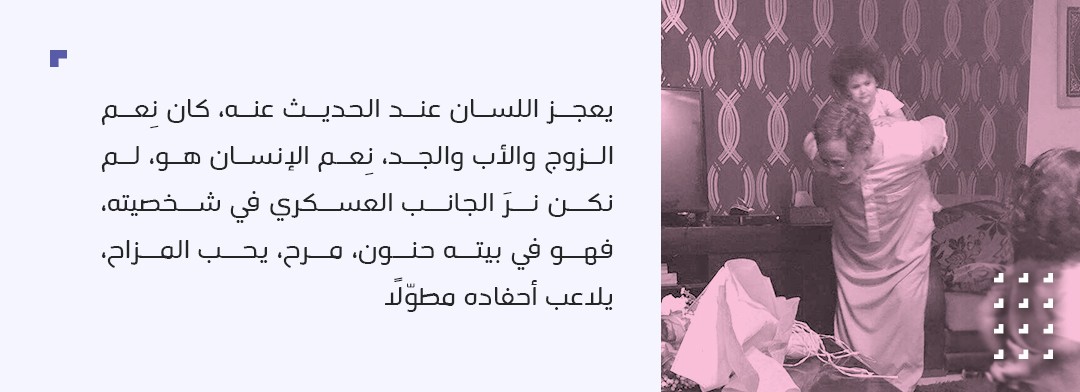

وبالعودة للحديث عن زوجها الشهيد جمال الزبدة، تقول: "يعجز اللسان عند الحديث عنه، كان نِعم الزوج والأب والجد، نِعم الإنسان هو، لم نكن نرَ الجانب العسكري في شخصيته، فهو في بيته حنون، مرح، يحب المزاح، يلاعب أحفاده مطوّلًا، لا يرد لأحد طلبًا، يعطي كل شخصٍ حقه". وتضيف: "كان محبّا للعمل، مشغول دومًا، لذا كان يشعر بتأنيب الضمير تجاه أسرته، يردد: (سامحوني)، لكن نحن لم نكن نجد في انشغاله مشكلة واعتدنا على نمط الحياة هذا، نعرف المهام الثقيلة الملقاة على عاتقه، ونقدّر تعبه".

انشغاله لا يعني إهمال أسرته، بل كان يضعها في رأس قائمة الأولويات، من حيث التربية، وتلبية الاحتياجات، ومحاولة تعويض ساعات غيابه الطويلة عن البيت. النشأة الدينية كانت أهم نقطة بالنسبة له في تربية أبنائه، وكان يوصيهم بتقوى الله، وكلّما همّ أحدهم بفعل شيء، يذكّره: "خلّي مخافة الله بين عينيك"، لقناعته بأن "من يخاف الله، لا خوف منه".

وكان شديد الحرص على الترابط الأسري، لذا جعل يوم الجمعة "يوم الأسرة"، بهدف "ألمّ أولادي" كما تنقل عنه زوجته، يجمع كل أبنائه في بيته على مائدة الغداء، ليعتادوا ألّا ينشغل أحدهم عن الآخر، وكان يهتم بالتفاصيل، فلو وجد خلافا بسيطًا بين اثنين من أبنائه يتدخل لحلّه وينهيه بـ"أحضن أخوك".

ومن أشكال تعويضه لأسرته عن انشغاله، أنه كان يحاول مساعدة أهل بيته في أي شيء يقدر عليه، وينظم نزهةً عائلية شهرية، ويخصص يومًا في الأسبوع للعب كرة القدم مع أبنائه، هو مغرم بهذه اللعبة، وكلما سألته زوجته: "هل أنت قادر عليها؟ وهل لديك الوقت لممارستها؟"، يردّ: "أُشعرهم أني موجود معهم في كل شيء". الصفة الأبرز في كل ما كان يفعله مع أبنائه أنه "حنونٌ جدًا".

وعن علاقته بـ"أول فرحته" تحديدًا، تقول أم أسامة: "هو ابنه، وأخوه، يستشيره في كل شيء، يعودان من العمل معًا كل ليلة، ولا بد جلسة نقاش في تفاصيل ما أنجزاه"، مضيفة: "انعكس العمل على علاقتهما في الحياة اليومية، كانت قوية جدًا، وكانت روح أسامة معلقة بأبيه، يتساءل دومًا: (لو صار لأبي شيء، كيف أكمل حياتي بدونه؟!)".

الأب الذي يتحدث أهله عن فرطِ حنانه، وعن خوفه على أبنائه "من النسمة"، كيف يأخذ ابنه إلى طريق الشهادة؟، خاصة أن أسامة الابن البكر، ومكانته مميزة، الجواب عند رفيقة دربه: "قيمة التضحية كانت فوق كل شيء عند جمال، وهذا ما جعله قادرا على إقحام فلذة كبده في الجهاد متجاوزًا الحب والحنان والخوف".

المشهد الأخير

تقول أم أسامة إن زوجها صلّى بها إمامًا في الأسبوع الأخير من حياته، وبعد التسليم، وبينما لا يزالا جالسيْن على الأرض، قال لها: "قرّبت أستشهد، ديري بالك على الأولاد، دائما خلّي مخافة الله بين عينيهم، ربّيهم على الجهاد، وعلى الدين، وعلى تقوى الله". وفي آخر يوم له في بيته، اشتهى تناول الكباب على الإفطار، فوفرته له زوجته رغم أنها كانت قد أعدّت طعامًا آخر، لكن المقاومة أطلقت صواريخها باتجاه القدس، فأدرك أن موعد خروجه من البيت حان، تَجهّز على عجالة وانطلق مغادرًا.

تبيّن زوجته: "في مثل هذه الظروف، يودعنا واحدًا واحدًا، لكن هذه المرة كان سريعًا بشكل غير عادي، حضّر ملابسه واحتياجاته في دقائق معدودة، وخرج من البيت دون أن يحتضن ابنتيه على الأقل، اكتفى بالتلويح بيديه، يبدو أنه كان يرى الجنة ويُقبل عليها". استوقفته أم أسامة: "باقي ساعة واحدة على المغرب، طلبنا الكباب، افطر معنا"، فقال لها: "إن شاء الله أفطر مع حور العين"، خرج من البيت، ولم يتواصل مع أسرته هاتفيا كما كان يفعل في فترات الاختفاء السابقة.

من تحب أكثر؟.. بابا

وتبيّن: "لذا اتفقنا من البداية على أن أتولى كل مسؤوليات البيت، وكان هو يعطيني راتبه كاملا لأتمكن من القيام بهذا الدور، ولم أعترض يومًا، بل كنت سعيدة لأني أساعده على التفرّغ للمقاومة بقدر استطاعتي".

عودةٌ للحديث عن أسامة، ولكن هذه المرة على لسان زوجته "يسرى العكلوك"، التي تزوجت به قبل عشر سنوات، وهي في عامها التاسع عشر، بينما كان عمره 25 عاما، وذلك بعد خطوبة استمرت نحو سنتين، ليتسنى لأسامة إتمام دراسته والحصول على وظيفة. أسامة الحيّي، المعروف بشدة حرصه على غضّ البصر، لم يكن يعرف شكل ابنة عمته قبل أن يتقدم لخطبتها، أما هي فكانت تعرف الكثير عنه من حديث أخيها اسماعيل الذي استشهد في حرب عام 2014.

كان الشهيدان أسامة واسماعيل صديقان مقرّبان، ولطالما وصف اسماعيل ابن خاله بأنه "كنز". تقول يسرى: "كل فتاةٍ بأخيها معجبة، وأنا كنت شديدة الإعجاب بشخصية أخي، وبكونه مقاوم، وكنت أساعده في إخفاء عمله إن لزم الأمر، كأن أسهر ليلا لأفتح له باب البيت حين يعود متأخرًا، فلا ينتبه له أحد". وتضيف: "عندما تقدّم أسامة لخطبتي أخبرني بطبيعة عمله، وكذلك خالو (حماها) وضّح لأبي كل شيء"، متابعة: "لم أخَف أبدا، فأنا مقتنعة بالطريق التي يمشي فيها، وكلام أخي عنه شجّعني كثيرا". بابتسامة عريضة، تتذكر يوم أن وافقت على الزواج من "الكنز"، وتقول ضاحكة: "خطفني من أول نظرة... معاك على الموت".

الشابة الصغيرة دبّرت أمور بيتها في ظلّ انشغال زوجها بلا تذمر، كان التفاهم كلمة السر في نجاح زواجهما. توضح: "أؤمن بالطريق التي سلكها أسامة، أقدّر جهده، وأرى كثافة عمله، ليس من المنطقي أن أثقل عليه بالمزيد من الأعباء، ولا أن أشغله باحتياجات البيت في الساعات القليلة التي يقضيها فيه".

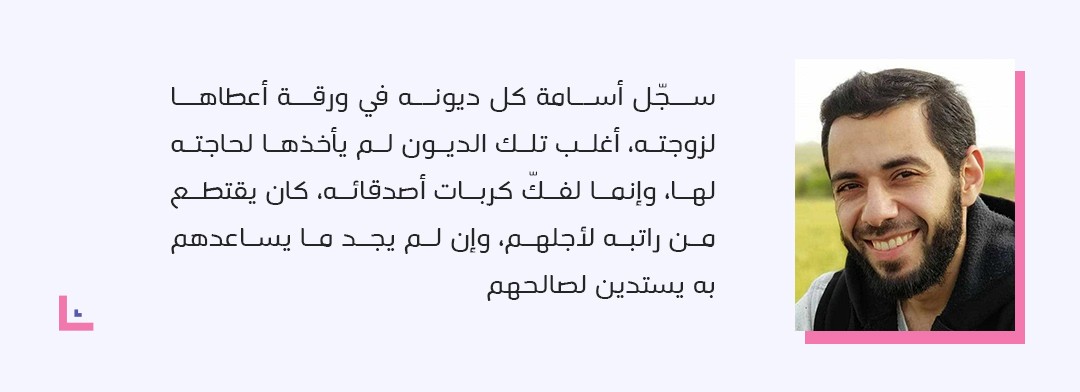

وتبيّن: "لذا اتفقنا من البداية على أن أتولى كل مسؤوليات البيت، وكان هو يعطيني راتبه كاملا لأتمكن من القيام بهذا الدور، ولم أعترض يومًا، بل كنت سعيدة لأني أساعده على التفرّغ للمقاومة بقدر استطاعتي". تفرّغه للمقاومة، كان يقابله اهتمام كبير بأسرته في الوقت الضيّق الذي يقضيه معها، وهذه واحدة من أمور كثيرة تعلّمها من أبيه، فهو "صورة مصغّرة عنه"، بإجماع العائلة.

ما إن يدخل بيته، حتى يتحول إلى "طفلٍ رابع"، ليكون كواحدٍ من صغاره الثلاثة، يلعب مع كلٍ منهم بما يتناسب مع عمره، كبيرته ومدللته مريم (9 سنوات)، وجمال يدخل عامه السادس في الثاني عشر من الشهر الجاري، واسماعيل (16 شهرًا)، كان قادرًا على محاكاة عقولهم، حتى أصغرهم "سُمعة". "من تحب أكثر؟"، عندما يُطرح هذا السؤال على أحد أبنائه، يأتي الجواب بلا تردد "بابا".

توضح يسرى: "هو عسكري خارج البيت فقط، في البيت لا أحد أحنّ منه، كان صديقًا لأبنائه"، مبينة: "كان يضعني في الواجهة، يطلب مني تصحيح سلوك الأطفال، وتوضيح أخطائهم لهم، بينما يحافظ على صورته الحنونة أمامهم". تتذكر أنه عاقب جمال بالضرب مرتين فقط، وكان ضربًا خفيفًا جدًا على يده، وفي المرتين لم يحتمل حزن ابنه، فطلب منها أن تتدخل في صورة "وسيط" وتنادي الصغير للاعتذار وإنهاء الموقف.

غدًا تنتهي القصة

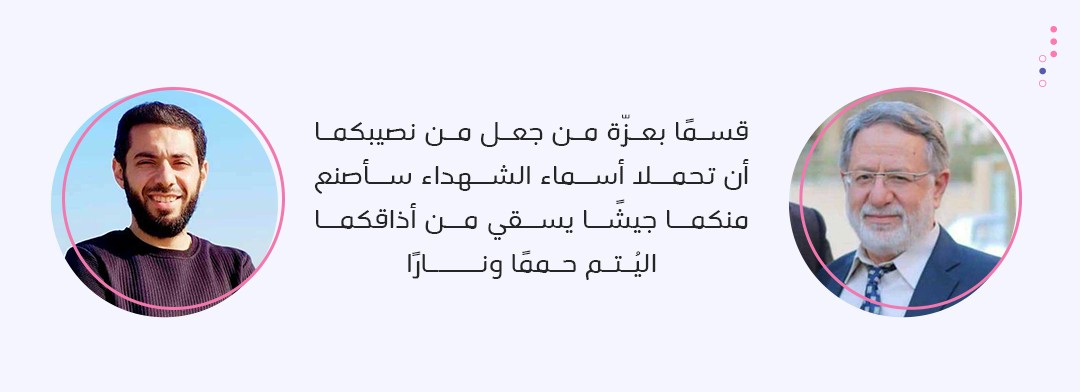

الصغيران جمال (يحمل اسم جده)، واسماعيل (على اسم خاله الشهيد) سيكملا طريق الشهداء كما تؤكد والدتهما، وكما خطط لهما أبوهما، لذا لا تنفك تردد: "قسمًا بعزّة من جعل من نصيبكما أن تحملا أسماء الشهداء سأصنع منكما جيشًا يسقي من أذاقكما اليُتم حممًا ونارًا". تثق يسرى أنها لن تجد صعوبة في توجيه ابنيها نحو الجهاد، فمن البديهي أن يواصلا السير في درب استشهد فيه الأب والجد، كما ترى. تقول: "الطفل الذي ينشأ في بيئة كهذه، سيطلب الالتحاق بصفوف المقاومة من تلقاء نفسه، دون ضغط من الأهل، كما حصل مع أسامة حين نشأ في كنف أبٍ مجاهد".

وتضيف: "هكذا أسامة أراد أن يربي أبناءنا، وأنا سأكمل ما أراده"، متابعة: "أحيانا كان يأخذ جمال معه للعمل، لكسر الحواجز بينه وبين العمل العسكري، ولم يمل من تعريفه، ومريم، على المقاومة، وشرح معناها، كان يستعين بمقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت أو التي تبثها قنوات التلفزيون، ليقرّب لهما الفكرة أكثر، وطبعا كان يغرس فيهما الانتماء لفلسطين، ويعرفهما على بلدتهما الأصلية يافا، هكذا يفهم الطفل أن ثمة قضية يجب أن يعيشها".

أول ثمار هذه التربية، جنتها يسرى حين أخبرت مريم وجمال باستشهاد والدهما، رأت ردود فعل أكبر مما توقعت، مثلا كان أول ما قالته مريم: "سبقنا إلى الجنة يا ماما، وحنلحقه أكيد". هذه الطفلة شديدة التعلق بوالدها، تكرر بفخر: "بابا استشهد، راح الجنة، رفع لنا رأسنا"، وتتولى هي وشقيقها مهمة مواساة أمّهما إن رأياها تبكي، يذكرانها: "هو في الجنة، لا تبكي"، حتى باتت تشعر أن الله يبعث لها رسائل الصبر من خلالهما.

مريم لا تعبّر عن حزنها ومشاعرها أبدًا، فقط تتجول بين صور والدها في صمت، أما جمال فيحكي عن حزنه قليلا، ويتحدث مع صور والده أحيانًا، يخبره أنه يعرف أن الجنة مثواه الآن، ويعده ألا يفعل ما يغضبه. تتساءل يسرى عمّا إذا كان الطفلان سيدركا حقيقة الفقد أكثر مع الوقت، فهي الآن تشغلهم بطرق كثيرة لتصرف تفكيرهم عن استشهاد والدهم، وتتنقل بهما بين بيتي جديهما، لكنها غير قادرة على العودة لبيتها، فهي بقدر حاجتها للاستقرار مع أطفالها، بقدر ما تخشى ممارسة حياتها في بيتها دون أسامة، تشعر أنها بحاجة للوقت لتتهيأ لذلك.

اقرأ أيضًا: نورا ومحمد.. 48 مؤبدًا بميثاقِ حُبٍّ وانتظار

أربع رؤى في منامات يسرى وأسامة كانت تدل على قرب استشهاده، كلما تحدّثت في الأمر، يصرف نظرها بالقول: "من أنا ليختارني الله؟"، "أنا وين والشهادة وين"، فكانت تصدقه وتقنع نفسها بأنه يعرف نفسه وعلاقته بالله. لكنها اليوم وهي تراجع حاله في أيامه الأخيرة، لا ترى إلا شخصًا مدركًا لقرب أجله، فقد ازداد قربًا من الله، وصار أكثر تعبّدا، وأنهى خلافًا مع بعض أصدقائه، وزاد اهتمامه ببرّ أبويه، فتجده فجأة، وفي وقت متأخر من الليل، يقصد بيت أهله قائلا: "بدّي أشوف أمي".

وقبل أسابيع قليلة من استشهاده، عقد جلسة مع زوجته للتفكير في مستقبل الأبناء، لكن ما تمّ الاتفاق عليه "سرّ" تخفيه يسرى عن الإعلام، تكتفي بالقول: "سترون لاحقًا ما اتفقنا عليه"، باستثناء مزحة قالها بشأن "مريم" في تلك الجلسة: "في الجامعة درسيها تخصص تعليم أساسي، في النهاية ستكون عند زوجها". سجّل أسامة كل ديونه في ورقة أعطاها لزوجته، أغلب تلك الديون لم يأخذها لحاجته لها، وإنما لفكّ كربات أصدقائه، كان يقتطع من راتبه لأجلهم، وإن لم يجد ما يساعدهم به يستدين لصالحهم.

تعددت المواقف التي تعطي نفس الدلالة، حتى جاء موعد مغادرته للبيت بسبب العدوان، عن تلك اللحظات تقول زوجته: "ودعته أنا والأبناء وداعًا عاديًا وخرجنا من البيت، لكن سرعان ما ناداني، عدت إليه فقبّل يدي، فقبّلت كتفه، نظرت في عينه، فأدار وجهه ومشى إلى طريقه، حينها شعرت بانقباضة في قلبي، وأدركت شيئًا سيحدث، لكنني استعذت من الشيطان، وواسيت نفسي وبأن هذا ما يحصل في كل تصعيد".

قبل نحو خمس ساعات من القصف الذي أودى بحياته، رنّ هاتف يسرى، ردّت متلهفة لأن يكون المتصل شريك حياتها، سمعت صوته فعلا، ويا لسعادتها، سألته وأوصته: "كيف حالك؟ دير بالك على حالك"، فأجابها: "أنا كويس، أنتم ديروا بالكم على حالكم"، أرادت أن تطمئن: "مطولة القصة؟، ردّ واثقًا: "لا، بكرة إن شاء الله بتكون خالصة".

في أول ساعات صباح اليوم التالي انتهت القصة فعلًا، لكنها كانت قصته هو. في ذات المكالمة، طلب أن يسمع صوت أبنائه، تحدث على عجالة مع مريم وجمال، وعندما جاء دور اسماعيل الذي تعلّم قول "بابا" حديثًا، صار يناديه "بابا.. بابا"، هنا تدخلت يسرى لتسمع ردّ الأب الذي تعرف ضعفه تجاه هذه الكلمة، وهذا الصغير، وجدته يقول: "حبيب قلبي يابا". انتهت المكالمة، وانتهى بعدها كل شيء.

من يقبّل يد الآخر؟

سجى الزبدة، ابنة الشهيد جمال الزبدة، وشقيقة الشهيد أسامة، تحدّثت لـ"بنفسج" عن بعض الذكريات والمواقف ومناقب الشهيدين. بدأت حديثها بأكثر ما تفتقده هذه الأيام، كما تقول، كانت وإخوتها يقفون لتقبيل يد والدهم كلّما عاد إلى البيت، لكن الرجل الحنون لم يكن يقبل إلا أن يكون هو من يقبل أيديهم، يفعل ذلك كل يوم تقريبًا. تتذكر أنه قبل استشهاده بيومين، أحضر لابنته وجبة طلبتها على طعام الإفطار، رغم أن أمها كانت صنعت طعامًا آخر، وبرر ذلك بالقول: "أنتو يا بابا لو طلبتم مني لبن العصفور راح أجيب لكم إياه".

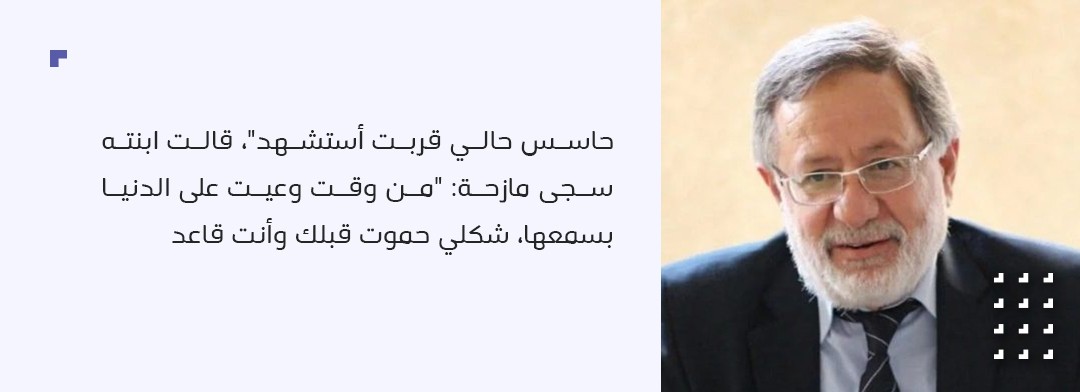

وفي اليوم الذي سبقه، كان قد قال لـ"سجى": "حاسس حالي قربت أستشهد"، فقالت مازحة: "من وقت وعيت على الدنيا بسمعها، شكلي حموت قبلك وأنت قاعد"، أخذ يضحك على ردّ ابنته التي لم تكن تعرف أن عبارته التي يرددها دومًا ستكون حقيقة واقعة بعد ثلاثة أيامٍ فقط. المزاح مجرد واجهة هشّة يخفي بها الأبناء هاجس فقد الأب الذي أرهقهم وجعلهم يعيشون في "ضغط أعصاب مستمر"، حسب وصف سجى، لذا فإنها كلمّا بدأت جولة تصعيد، تأخذ أسرتها الصغيرة إلى بيت أهلها، وتقضي فيه أيام التصعيد كلها، لتطمئن بنفسها على أبيها.

بالمزاح أيضًا، كان يهوّن المجاهد المطلوب للاحتلال على أهله، فمثلا كلّما علا صوت طائرات الاستطلاع" الزنانة"، يقول لزوجته: "بينادوا عليك يا نسرين"، ثم يكرر العبارة لكل أبنائه. ومما تحكيه عن حال والدها في آخر أيامه، أنه كان حزينًا جدًا بسبب أفعال الاحتلال في القدس، كان متوترًا ولا يتوقف عن متابعة الأخبار القادمة من المدينة المحتلة، وكان يبكي بشدّة أثناء مشاهدته مقاطع الفيديو التي تنقل هتاف المقدسيين "حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف".

على ذكر البكاء، تشير إلى أنه بكَّاءٌ بطبعه، فمثلا يوم زواجها بكى بنفس قدر بكاء والدتها. موقفٌ آخر أبكاه، عندما كانت سجى في بداية حياتها الجامعية، وأرهقها خلافٌ مع صديقاتها استمر لشهرين، فبكت حتى تعبت من شدة البكاء، في تلك الليلة أخذها والدها لتنام إلى جواره كطفلٍ في أعوامه الأولى، سهر واضعًا يده على رأسها ويتلوا آياتٍ من القرآن، ثم صار يبكي عليها. تقول: "سمعت صوت بكائه، فتظاهرت بالنوم حتى لا يعرف أني رأيت دموعه".

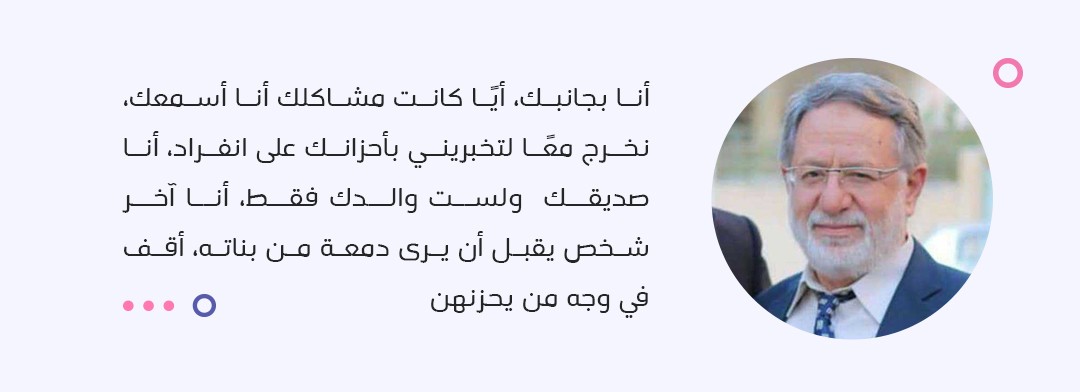

في اليوم التالي اصطحبها للجامعة، وفي الطريق أخذ يحدثها عن تقوى الله، وأن الهمّ الأكبر للمسلم هو إرضاء رّبه، وأن ثمة هموم مثل تحرير الأقصى، وشدّد على أن الأسرة في الدرجة الأولى بينما الأصدقاء يمكن تغييرهم. قال لها آنذاك: "أنا بجانبك، أدعمك، أيًا كانت مشاكلك أنا أسمعك، نخرج معًا لتخبريني بأحزانك على انفراد، أنا صديقك ولست والدك فقط، أنا آخر شخص يقبل أن يرى دمعة من بناته، أقف في وجه من يحزنهن، هل الحياة مجموعة صديقات؟ المهم أمك وإخوتك، المهم أن يكونوا بخير، أسرتك همّك الأول، دينا يأمرنا بهموم أكبر في قلوبنا".

تلك الكلمات، كانت بمثابة نقطة في نهاية السطر، بعد شهرين من الحزن شعرت سجى أن شيئا لم يكن، بدأت بداية جديدة بعد فيض المشاعر التي منحها إياها والدها، وبعدما أعطاها نصائح أعاد بها توضيح المفاهيم وتحديد الأهداف وغيّر نظرتها تجاه الحياة. وصايا الشهيد لأبنائه كثيرة، أولها: "خلّوا مخافة الله بين عينيكم"، ويليها: "حنحنوا على بعض يابا"، و"ربوا ولادكم على الجهاد"، و"كملوا الطريق".

وكان يوصيهم بوالدتهم خيرا، وأحيانا يفعل ذلك بشكل غير مباشر عن طريق المزاح، فيقول لهم: "أمكم مغلباني"، فيأتيه ردهم ضاحكين: "أنت بتغلب بلد"، فيرتاح لأن أبناءه يدافعون عن أمّهم، بحسب سجى. وتقول: "كان يبحث عن الأثوب من كل عبادة، ويوصينا بها، فمثلا كان يذكّرنا دوما بالصلاة على وقتها، ويغضب إن تأخر أحدنا عنها، ولكنه كان يشدد على صلاة الجماعة لأنها الأفضل".

فجأة، تنتقل بذكرياتها إلى العمل، كان والدها يحرص على إعطاء أسرته حقّها في الساعات القليلة التي يقضيها في البيت، فلا ينعزل لإتمام عمله، وإنما يجلس معهم، على الأرض كما كان يحب، وأمامه حاسوبه المحمول، يحادثهم، ويطمئن عليهن، وينصحهم، وإن انشغلوا بعيدا، يأتيهم صوته: "وين الشاي؟"، أو "وين الفواكه؟"، بهذا النداء تجتمع الأسرة مرّة أخرى حوله بعد تلبية طلبه.

تبتسم وهي تتذكر أفكاره بشأن العمل بعد الصلاة، كان الأمر مثيرا للضحك لكل الأسرة، أحيانًا فور انتهاء الصلاة، وهو ما يزال على هيئة التشهد، يبدأ بتحريك يديه صعودُا وهبوطًا، يمينًا ويسارُا، ثم يبدأ بإجراء حسابات باستخدام أصابعه، وفجأة ينهض مهرولًا نحو حاسوبه ليسجّل ما توصّل إليه.

يمازحه أبناؤه: "أنت مركّز بالصلاة؟!"، فيردّ بلهفة: "إجتني فكرة، إجتني فكرة". وإذا كان في الصلاة دعاءٌ بصوتٍ مسموع، كما في قيام الليل، فإنه يبكي بحرقة ويعلو نحيبه، عندما يدعو: "اللهم ارزقنا الشهادة"، فكان أبناؤه يشعرون بمدى تمنيه هذه الميتة، وهو الذي كان يقول دومًا: "إن شاء الله مفتفت في سبيل الأقصى". ليصبح من شهداء كتائب القسام.

"خلّينا نستشهد"

"هو ليس أخ فقط، هو قدوة، ومعلم، ونموذج، وصديق، وأخٌ حنون"، هكذا تُجمل سجى شيئًا من صفات شقيقها الراحل. عن حنانه تقول: "كان يلبي طلباتنا، وما لا نطلبه أيضا، في الأشهر الأخيرة، كان يدعو كل الأسرة للاجتماع في بيته مرّة واحدة على الأقل في الشهر، وفي هذه المرة يدلل أحد إخوته، فهذه أكلة سمك لسارة، وفي الدعوة التالية الزغاليل التي تحبها سجى...".

في الأسبوعين الأخيرين من حياته، تغيّرت مقدمات تدليل أختيه، فقد كان يضربهما ضرب المزاح كما يفعل الإخوة الذكور مع أخواتهم في العادة، ثم يضحك، وهنا تفهم الأختان أن وقت الدلال حان، كأن يلعب معهما بهذه الطريقة أو يفاجئهما بهدية، لكنه لم يعد يتقرب لهما بالضرب مؤخرا، بل بالأحضان والتقبيل.

في أيامه الأخيرة، دخل على غرفتهما، احتضن سجى وقبّلها ثم سألها: "بدك شي يختي؟"، فأجابت: "يسلموا يديك يخو، يرضى عليك"، ثم كرر الأمر مع الصغيرة سارة، ووجد منها نفس الجواب، وبعد خروجه من الغرفة، باحت سجى لسارة: "قلبي نقزني"، شعرت أن أسامة يودعهما. وعندما تزوج أخويه، اقتطع من راتبه جزءا كبيرا لعدة أشهر، ليتمكن من مساعدتهما، تسأله أمه: "ليش ترفع اللقمة عن فمك؟"، فيقول: "خليهم يتذكروني بالخير".

تذكر سجى أنه في آخر ليلة قضاها في بيته، ذهبت لتناديه لتناول السحور، كان يصلي قيام الليل، في غرفة مطلة على الشارع، فتوسلت له: "بحياة الله يخو ادخل الصالون أكثر أمنا"، ولما انتهى من صلاته قال لها ضاحكا: "عادي خلينا نستشهد كلنا". ولحظة خروجه الأخير من البيت، أوصته: "عشان خاطري يا حبيبي دير بالك على حالك"، فضحك وكأنه يسخر مما تقول.

تعود لتفسير أول جملة قالتها عنه: "هو معلم وأستاذ، لا أذكر أني طلبت منه مساعدة في مسألة فيزياء أو رياضيات وعجز عن حلّها، وإن و جدة فيها صعوبة يطلب فرصة للتركيز فيها، وخلال 20 دقيقة على الأكثر يخبرني بالجواب".

وتضيف: "مؤخرًا، سهر ليلة كاملة للاطمئنان على سير الدراسة عند سارة كونها في الثانوية العامة، سألها عمّا أنجزته، وما تبقى عليها من دروس، وما تجد فيه صعوبة، ثم صمم لها جدولًا للدراسة حتى نهاية العام، واتفق معها على تجهيز كل ما يصعب عليها فهمه ليشرحه لها".

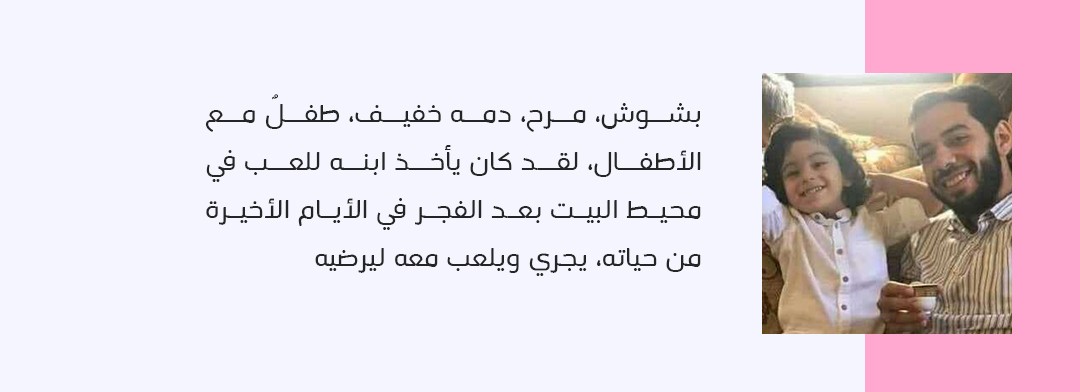

وتتابع عن الرجل الذي أصبح من شهداء كتائب القسام: "عن كونه قدوة، أحب خشوعه وورعه وتقواه وجهده، وهو كما قال وصفه أحد معارفه بالعامية (آخر حبة في الكرتونة)، لقد كان تقيًّا لدرجة ألًا يتنقل بين قنوات التلفزيون حتى لا تقع عينه على امرأة". "بشوش، مرح، دمه خفيف، طفلٌ مع الأطفال، لقد كان يأخذ ابنه للعب في محيط البيت بعد الفجر في الأيام الأخيرة من حياته، يجري ويلعب معه ليرضيه"، هكذا تختم حديثها عن شقيقها، مؤكدة: "هذا هو المجاهد الحق، يعطي كل شيء من الدنيا نصيبه، عسكري حازم جادّ في العمل، وإنسان لطيفٌ بين أهله، هكذا كان أسامة، وهذا مما ورثه عن أبي".

رحل الشهيد جمال الزبدة والشهيد أسامة الزبدة كـ شهداء من كتائب القسام يفخر بهما، بعدما تركا خلفهما أسرةٌ تتمتع بالروابط القويّة التي شدّا وثاقها قبل الرحيل، وتُقسم على مواصلة الطريق مهما كان الثمن، تركا أطفالًا ليسيروا على الدرب كما أرادا، وتركا خلفهما الكثير من الذكريات، لكن أغلبها ذكرياتٌ بلا صور، فقلّما ظهرا في الصور لأسبابٍ أمنية، خاصة الأب، لذا سهرت العائلة ليلة كاملة بعد استشهادهما للبحث في الصور الموجودة، وللتفتيش في الهواتف القديمة وفي وحدات الذاكرة "الفلاش"، وكانت النتيجة صور قليلة تم اقتصاصها من تسجيلات فيديو أعراس الأبناء.