في حضرة الدم، يسكت الكثير من الكلام، وهذا ما يحصل في نقل واقع قطاع غزة خلال سنتين من الإبادة، لكن الحقيقة أن ما لا يجد الإعلام له وقتًا ليس إلا أشكالًا أخرى للقتل، حتى أن ما يبدو بسيطًا يصبح مؤذيًا حين يستمر لفترة طويلة ويتكرر يوميًا؛ فيأخذ من جسد الإنسان وعقله وروحه، فكم من إنسان مات كمدًا لا قصفًا!

لذا فإن السطور التالية مُخصصة لنقل بعض زوايا حياة الغزيين التي انقلبت رأسًا على عقب، فحين يفقد الإنسان أهله وبيته ومدينته، فإنه يفقد أعمدة حياته، ولأن فقد الأهل والأحبة أكبر من أن نختصره في كلمات، سنسكت عنه هنا...

حنين للحياة

حتى الأنوف والعيون تشتكي من المؤذيات التي تبدو بسيطة أن الغزيين يفتقدون روائح يحبونها، اعتادوا عليها حتى صارت جزءًا من حياتهم: رائحة البحر، أول مطر الشتاء، ياسمين الربيع ونعناع الصيف، كعك العيد، فطائر الأمهات، الوجبات الدسمة، وقهوةٌ يجتمع الإخوة ليشربوها في بيت والديهم.

ما أكثر القراء الذين لم يشموا رائحة كتاب جديد منذ زمن، الكُتب اليوم تُحرق تحت وجبات لا طعم لها. وكم شابة تتمنى أن تشمّ رائحة الملابس الجديدة. والفاقدون في مدينتنا يقتلهم الحنين لعطر كان يرشّه أحباؤهم من الشهداء. عندما غابت هذه الروائح، أزكمت الأنوف رائحة البارود، ونار الطهي بالحطب والبلاستيك وغيرهما، والسولار الصناعي، ومياه الصرف الصحي التي تُغرق الشوارع، والقمامة في المكبات العشوائية.

حياة في الظلام أرهقت عيون كثير من الغزيين وسرقت لياليهم؛ فالتيار الكهربائي انقطع في الأيام الأولى من الحرب، وتلاها بأيام قليلة توقف مشاريع المولدات الكهربائية، وأصبحت أنظمة الطاقة الشمسية مصدر الكهرباء الوحيد، وبالطبع لا يمتلكها الجميع، وحتى بعض من يملكونها فقدوها إما بتعطلها بسبب القصف أو لنزوحهم من بيوتهم، أما البطاريات التي كان يشحنها أصحابها سابقًا من كهرباء البيوت واجهوا صعوبة في شحنها، ومنهم من تركوها في بيوتهم حين نزحوا منها، وحتى البطاريات التي احتفظ بها أصحابها أو اشتروها مستعملة انخفض أداؤها وتلف كثير منها مع طول المدة، وصيانتها تحتاج موادًا غير متوافرة في الأسواق حاليًا.

قبل أن تظن أن الناس يستخدمون الشموع، هل تتوقع أن الشموع متوفرة بسهولة؟ بالتأكيد لا، وإن توفرت فخطرها كبير، تزيد فرص اندلاع الحرائق، خاصة في الخيام. يتدبر الغزي أمره ببطارية شبه تالفة، أو إضاءة هاتف نقال، وينظّم حياته حسب مواعيد شروق الشمس وغروبها، لكن هذا لا يعني أن الكل ينام مبكرًا، فالأرق رفيق الليالي الصعبة.

التسوق للتفريغ النفسي؟!

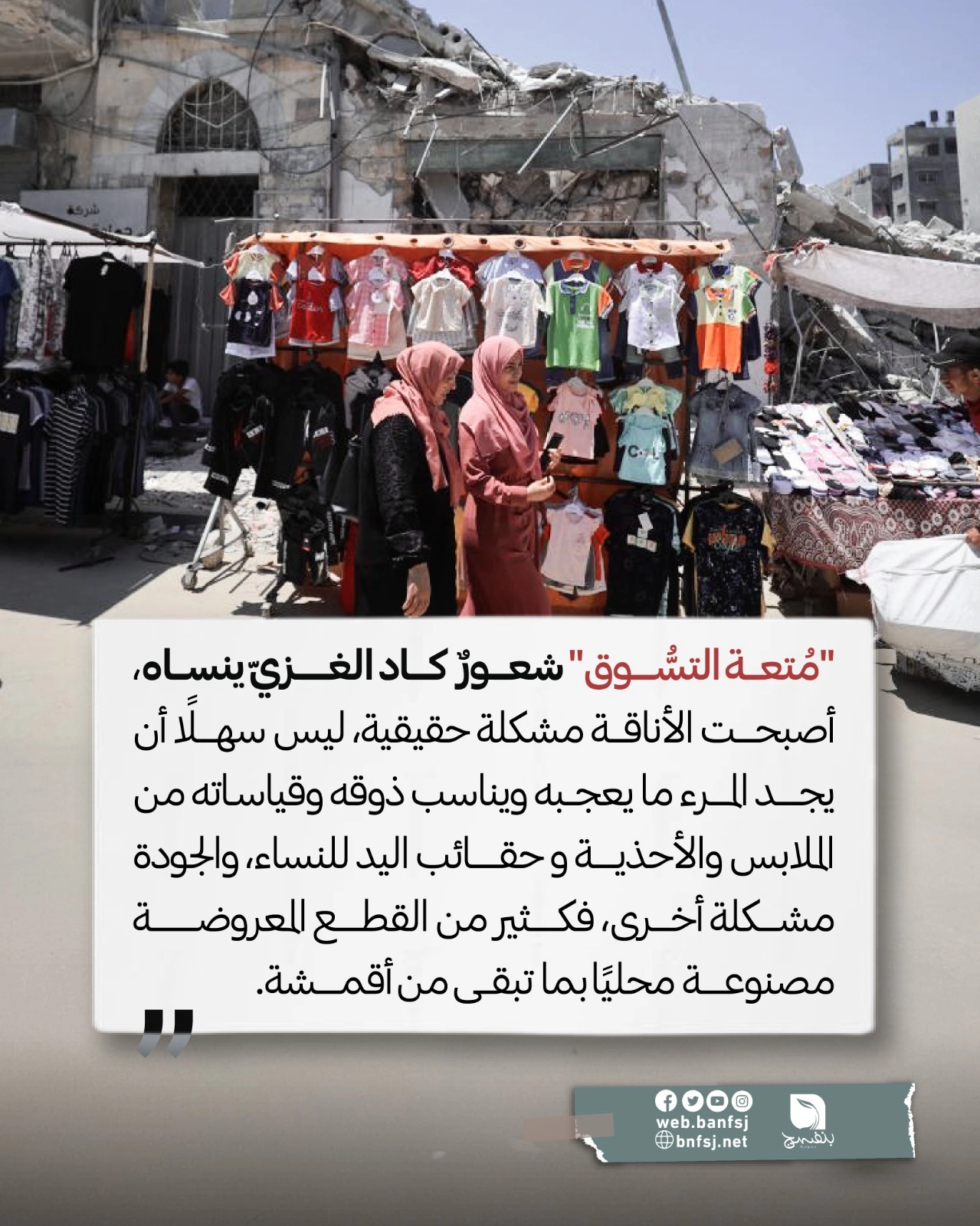

"متعة التسوق" شعور كاد الغزي ينساه، فلا الأسواق على حالها، ولا البضائع مناسبة، ولا الجيوب ممتلئة. ظهرت أسواق جديدة، شوارعها مُجرَّفة، وعلى جانبيها مبانٍ مُدمرة، والبسطات مترامية، الملابس بجوار الخضار، وعلى مقربة منهما أدوات منزلية، وبينهم مواد تموينية، وأبرز الملاحظات نقص الطعام وغلائه، وهذان كثر الحديث عنهما.

في أسواق كهذه، وبعد عامين استنزفا البضائع، أصبحت الأناقة مشكلة حقيقية، ليس سهلًا أن يجد المرء ما يعجبه ويناسب ذوقه وقياساته من الملابس والأحذية وحقائب اليد للنساء، والجودة مشكلة أخرى، فكثير من القطع المعروضة مصنوعة محليًا بما تبقى من أقمشة، فليس غريبًا أن تجد ملابس صيفية بأقمشة شتوية.

وإن تجاوزنا المظهر، فحاجة الناس للملابس كبيرة، خاصة للنازحين الذين يخرجون من بيوتهم فجأة ولا يمكنهم العودة لها لأخذ احتياجاتهم، وللأطفال الذين تنمو أجسادهم فتتغير قياساتهم، وللمواليد الجدد بالطبع. في بعض الفترات، كانت الأحذية من أكبر هموم المواطنين في المحافظات الجنوبية والوسطى، وتضاعف سعر بعضها عشر مرات تقريبًا، في ذلك الوقت لم نكن نستغرب حين نرى شخصًا يرتدي في كل قدم حذاء مختلفًا.

اقرأ أيضًا: أحلام معلقة: عن طلاب بلا مدارس في غزة

لم يعد التسوق فرصة للتفريغ النفسي، فمن يشتري القليل ويدفع الكثير يكتئب في نهاية جولة التسوق، وهذه ملاحظة شائعة، إذ يعود الناس من الأسواق بوضع نفسي سيء. عاد الناس للمقايضة، يعرضون ممتلكاتهم ويطلبون مقايضتها على احتياجاتهم، وغالبًا ما يكون المعروض والمطلوب أصناف من الطعام، ووصل الحال بالبعض لعرض منتجات بعد استخدام جزء منها، كعلبة جبنة مثلثات ناقصة قطعة واحدة، ويرجع ذلك لسببين، الفقر وأزمة السيولة.

ليس غريبًا أن يلجأ الناس للمقايضة بدل البيع والشراء، فعلى مدار عامين، نعيش على البدائل، الخيمة بدل البيت، والمخيم بدل المربع السكني، والنقطة التعليمية بدل المدرسة، السيارات تعمل بالسولار الصناعي بدل البنزين، وبدلًا عن السيارات عربات تجرها حيوانات، والعاملون في الصيانة يتفننون بتوفير بدائل لقطع الغيار والمواد المفقودة، أما في الطعام فحدّث ولا حرج، الحطب بدل الغاز الطبيعي، المعكرونة والعدس بدل الدقيق، والطحينية بدل الصلصة، وطعام الأطفال المهروس بدل المرقة، والحمص بدل القهوة، حتى المضادات الحيوية المُحلاة ليتقبلها الصغار صارت بديلًا للسكر.

الخصوصية صفر

الدمار الذي لحق بالبيوت مختلفٌ في مستوياته، تحوّلت بعض البيوت لكومة من الركام، وأخرى بقي منها أجزاء قائمة، فكانت ملاذًا لأصحابها ينصبون فيها الخيام أو يغلقونها بشوادر ليسكنوا فيها رغم الخطر الشديد، وكثير منهم تعرضوا لإصابات نتيجة انهيار قطع من الأنقاض عليهم، وثمة بيوت أحسن حالًا لكن أبوابها ونوافذها تدمرت بسبب أصوات الانفجارات، هذه البيوت والخيام كلها عرضة للسرقة، ولدخول القوارض والحشرات، التي اضطر الناس للتعايش معها بقدر تقززهم منها، فقد انتشرت بصورة كبيرة بسبب تراجع نظافة القطاع بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية.

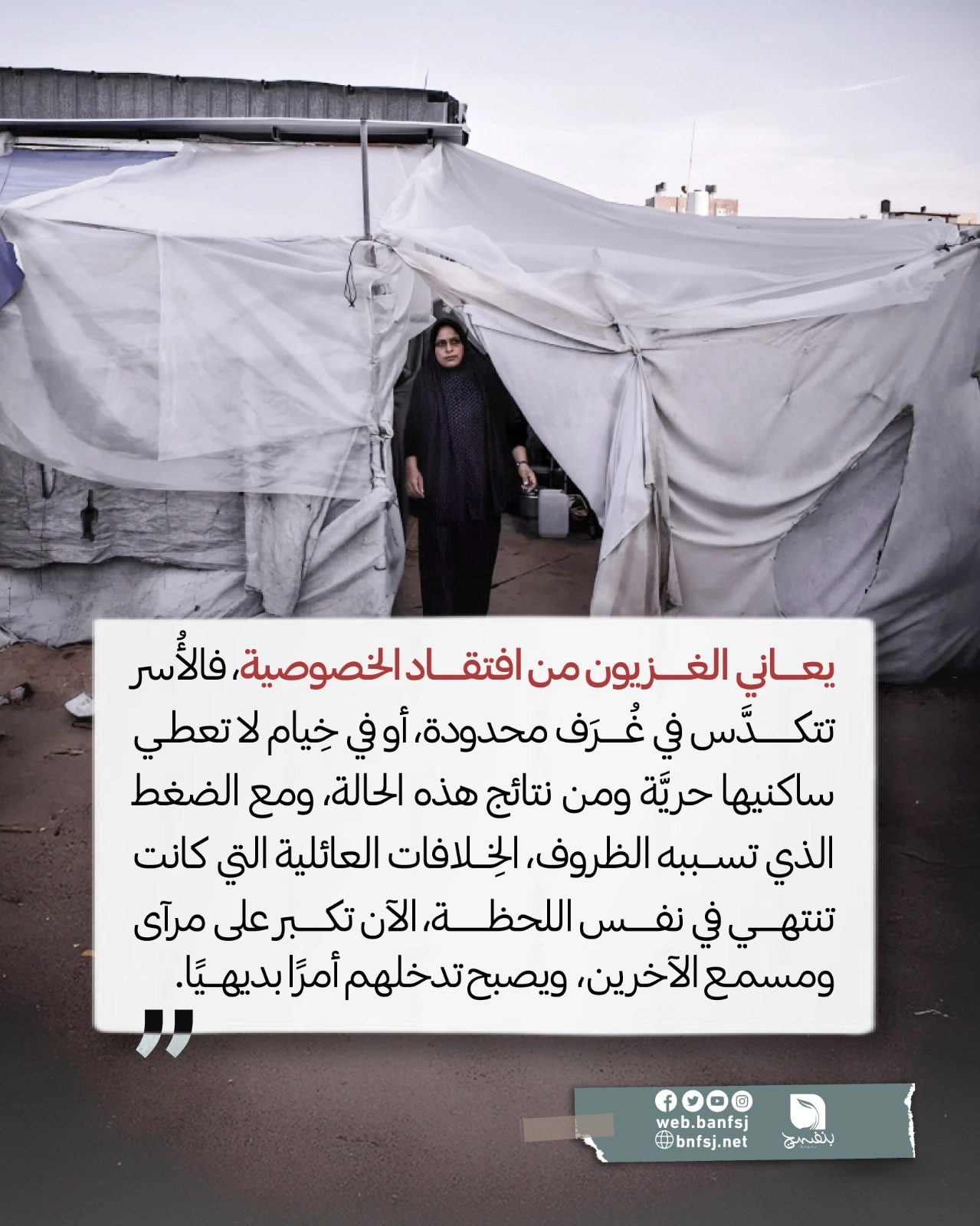

مشهد الدمار بحد ذاته شديد الإيذاء لأهل المكان الذين أحبوه وانتموا له، لا يقبل قلب الغزي أن يرى غزّته جريحة إلى هذا الحد. لا بيوت، إذًا الخصوصية صفر، فالناس هنا إما نازحون، أو يستضيفون في بيوتهم نازحين، يتكدسون في غرف محدودة، أو في خيام لا تعطي ساكنيها حرية الحديث بصوت مرتفع، ولا حتى منخفض، فكل كلمة يسمعها الجيران، وبذلك لا تبقى فرصة للحصول على أبسط قدر من الخصوصية لا للفرد داخل أسرته، ولا للأسرة في محيطها.

من نتائج هذه الحالة، ومع الضغط الذي تسببه الظروف، الخلافات العائلية التي كانت تنتهي في نفس اللحظة، الآن تكبر على مرآى ومسمع الآخرين، ويصبح تدخلهم أمرًا بديهيًا. في مخيم قريب، علا صوت رجل وزوجته، وسرعان ما ظهرت أصوات نساء أخريات، إنهن جارات الزوجة التي تتعرض للضرب أمام الجميع، وفي مخيم تسكنه صديقتي، كانت شاهدة على خلاف وصل لحد رفع الزوجة سكينًا على زوجها بين الخيام، فما كان منه إلا أن قال بأعلى صوته: "فليشهد المخيم أنكِ طالق". "بيت العيلة" فكرةٌ عادت للانتشار، ولم يعد السكن في بيت الأهل يقتصر على الأبناء الذكور، بل البنات أيضًا، فمن فقد بيته يسكن عند والده، هذا إن لم يكن هو الآخر بلا مأوى.

هكذا تغيّرت الحياة الاجتماعية

عندما يمر الإنسان بظروف صعبة، يكون من أول التوصيات للحفاظ على سلامته النفسية الاهتمام بالجانب الاجتماعي وقضاء الوقت مع من يحب والحصول على قدر من الترفيه، لكن في الحرب تتساوى الحاجة لهذه التوصيات مع انعدام القدرة على تنفيذها، خاصة أن الحرب أخذت كثيرًا من الأهل والأحباء.

الحياة الاجتماعية تضررت كثيرًا، والزيارات شبه انتهت في بعض الدوائر من العلاقات، فقبل الحرب لم يكن التحرك بين أبعد نقطتين في القطاع يستنزف وقتًا وجهدًا ومالًا كما تفعل المسافات القصيرة اليوم، وبسبب الخوف يمتنع الكثيرون عن مشاوير لا حاجة ملحّة لها، خاصة لو كان أحد الطرفين في النصف الشمالي من القطاع والآخر في نصفه الجنوبي، ولا يجد الزائر هدية لصاحب البيت الذي لا يجد ما يؤدي به واجب الضيافة، بالإضافة إلى أن ضيق الوقت، فالحياة الصعبة تأخذ ساعات النهار، والوضع الأمني يقتل ساعات الليل.

أصعب من ذلك أن كثيرًا من الأسر تشتت لأسباب مختلفة، منها اختلاف أماكن نزوح الأسرة الواحدة وتوزّعهم على بيوت الأقارب، وسفر بعضهم بسبب الحرب، وتشتت الإخوة من أمهات مختلفات. اجتماعات الأصدقاء، سهراتهم، محادثات طويلة عبر الإنترنت، مكالمات للفضفضة، قضاء يوم معهم أو مع الأسرة على شاطئ البحر، لم تترك الحرب هذه التفاصيل ولا غيرها من أسباب السعادة والترويح عن النفس، فلا اتصالات ولا إنترنت ولا مواصلات ولا البحر، الشاطئ يعجّ بالخيام والخطر، حتى العادات الاجتماعية لم تعد تأخذ مجراها، كما في الزواج، والعزاء، لا حفلات ولا مآتم.

اقرأ أيضًا: النهاية.. غزة تكتب فصلها الأخير

في غزة، لا يشتهي الناس أطعمة غيّبتها الحرب فحسب، بل يشتهون مذاقات مقبولة، فمنذ عامين نأكل طعامًا سيئًا، تقضى المرأة ساعات أمام موقد الحطب وتبذل جهودا كبيرة، وهي تدري أن الطعام لن يعجب أحدًا، فالمواد الخام قليلة، والمتوفر منها رديء ومغشوش، ونكهة الحطب تفرض نفسها لتزيد الطعم سوءًا، ورغم رضا الناس بما يُوضع أمامهم، إلا أنهم يخشون المشاكل الصحية، فالأطعمة المُتاحة وطريقة طهوها تجعل ضرر الطعام أكبر من نفعه.

أصبح الطعام همًّا، والتفكير به مزعجًا، وليس المقصود المجاعة والغلاء فقط، بل كل تفاصيل إعداده، فاختيار وجبة الغداء عملية معقدة، حيث لا شيء في الأسواق، ولا شيء في الجيوب، ولا يمكن إعداد شيء على أصوله، فالزيت والصلصة والبهارات والمُنكهات تتراوح بين الغلاء والانقطاع، حتى أدوات الطهي محدودة لمن فقد بيته أو نزح منه، غالبًا يكون الطعام أقل من حاجة أفراد الأسرة بسبب الغلاء، ولكن إن حصل استثناء وزاد بعضه، فعلى الأرجح يفسد بسبب انقطاع الكهرباء وغياب الثلاجات.

أما المطاعم، ووجباتها التي كان يطلبها الغزي متى شاء، وبالقيمة المادية التي تناسبه، فهذه لم تعد في الخارطة، كانت المطاعم كثيرة جدًا، نظيفة والرقابة عليها عالية، وبمستويات مختلفة تناسب الجميع، ولأن غزة صغيرة، فالطعام يصل ساخنًا وفي وقت قصير.

النظافة أيضًا صارت همّا وشغلًا شاغلًا، سواء كانت النظافة الشخصية أو نظافة المكان، فالمنظفات قليلة وغالية، وفي بعض الأحيان تختفي تمامًا من الأسواق، ويصبح المُتاح ما يُصنع محليا، وأغلبه عديم الجدوى، خاصة حفاضات الأطفال، ومستلزمات النساء للدورة الشهرية، وسائل الجلي وغسيل الملابس، وما يزيد المشكلة زيادة الحاجة للمنظفات، على سبيل المثال تتسخ الملابس كثيرا بسبب تلوث الجو واستخدام الحطب.

مشاعرٌ لا طاقة لنا بها

في سنتين، عانينا مشاعر لم نعرفها من قبل، كمًّا ولا نوعًا، الخوف، أو بالأحرى الرعب، أصوات الانفجارات، الرصاص، صوت الآليات القادم من مكان قريب، وصوت "الزنانة" الذي ينخر في الرؤوس، وهدير المُسيرات حين تحلّق في مستويات منخفضة أو حين تبثّ تسجيلات بمضامين مختلفة، أما عندما تدخل البيوت والخيام كما تفعل أحيانًا فهذا مستوى آخر من الرعب، ناهيك عن صوت القذائف الذي يخلع القلب، صوت خروج الصاروخ من الطائرة، واختراقه الأجواء حتى يصل هدفه، ثم حين ينفجر، سمعنا أصواتًا مخيفة بما يكفي للوصول لمرحلة عدم الخوف منها أحيانًا، والقاعدة التي فهمها الغزيون بالتجربة تقول: "لن تسمع صوت الصاروخ ولا انفجاره إن كنت في المكان المُستهدف".

القلق على الآخرين أصعب، على أحبابنا، خاصة لو كان بينهم مقاوم مكانه الميدان، أو مطلوب يبحث عنه الاحتلال، هؤلاء لا يعرف النوم طريقًا لعيون ذويهم، والكل يدعو ألا يكون "الناجي الوحيد". مشاعر الاشتياق، نشتاق إلى الإنسان والمكان والزمان، الإنسان الذي فقدناه شهيدًا، أو أجبرته الحرب على الغربة، والمكان الذي عشنا فيه سنينًا، ثم أبعدنا الاحتلال عنه قسرًا، بيوت، وشوارع، ومقاهٍ، ومؤسسات، ومدن بأكملها، وحتى من يسكن في مكانه يشتاق له، فالمعالم كلها تغيّرت، أما الشوق للزمان فالحنين يأخذنا لأيام كانت السعادة تلفّنا فيها، حين كنّا أُسرًا كاملة، نعيش حياة طبيعية جميلة.

اقرأ أيضًا: عدسات المقاومة: النساء الفلسطينيات وتوثيق الحرب في غزة

يعاني الكثير من الناس من الإحباط؛ محبطون لأنهم لا يرون في الأفق فرصًا للتعليم والعمل ولا لحياة أفضل، انعدمت ثقة كثيرين بأنفسهم، وانعدم تقديرهم للذات. مشاعر الحزن على كل شيء لم نستطع أن نعطيها حقّها، لا وقت للبكاء، فالحياة أصعب من أن ننهار. دون الخوض في كل المشاعر السلبية، يمكن الاختصار بأن الفلسطيني في القطاع يتألم نفسيًا على مدار الساعة.

بالمناسبة، إنه يتألم جسديًا أيضًا، ليس فقط لأن الحالة النفسية تنعكس على الجسد، وإنما لأن الحياة أصبحت بدائية تمامًا: الحطب، ونقل المياه، وأزمة المواصلات، بالإضافة للعودة للنوم والجلوس على الأرض عند أغلب الناس، وانتشار الأمراض، وفي المقابل، فرص الحصول على العلاج ضئيلة جدًا بسبب استهداف الاحتلال للمنظومة الطبية ومنع إدخال الكثير من الأدوية.

تتوقف كثير من حوارات الغزيين إذ يسكت الشخص في منتصف حديثه محاولًا تذكّر الموضوع الذي يتكلم فيه، ولأن الحال واحد فإن الطرف الآخر يشاركه النسيان، الإرهاق الجسدي والنفسي وسوء التغذية فعلوا الكثير بذاكرة الغزيين وقدرتهم على التركيز. هل انتهينا؟ لا، ولن ننتهي من حصر مآسي الغزيين، ولكن هذه بعض ملامح الكارثة، وعليها قِس باقي التفاصيل.